- トップページ >

- 専門医養成プログラム

専門医養成プログラム

A. 専門医をめざして

幅広い知識と豊かな人間性を備え、消化器・内分泌代謝領域を中心に

最新の医学・医療を推進できる医師の育成が本プログラムの目標です。

当科の専門領域は、食道、胃、小腸、大腸、肝・胆・膵の消化器疾患、

下垂体・甲状腺・副腎などの内分泌疾患、糖尿病などの生活習慣病、

代謝疾患ときわめて多岐にわたっており、 プライマリーケアから

高度な最先端医療まで患者さんの状況に応じて最適の医療を行うことを

モットーとしております。地域中核病院の専門診療科として年間約900名の

入院症例、約50,000例の外来症例の診断・治療を通じて、

さらに個性的で特色のある多くの関連病院、診療所との連携のもとに、

内科疾患全般を広い視野に立ってもれなく研修できるように

研修システムを組んでいます。

当科における専門医養成プログラム(専攻医コース)は

内科学会認定医を取得して、さらに専門医としての経験と修練を積み、

消化器病学会、消化器内視鏡学会、肝臓学会、糖尿病学会などの

専門学会が認める専門医の資格を取得することを目的としています。

消化器分野を例にとると当科の後期研修で身につけられる

実地に役立つ多彩な診断技術として、

● 腹部超音波検査

● 上部・下部消化管X線検査

● 上部・下部消化管内視鏡検査

● 超音波内視鏡検査

● 内視鏡的膵胆管造影

● 膵胆管内視鏡検査

● 腹腔鏡検査

● 肝生検

などがあり、すべてニーズの高い重要なものです。

さらに、以前では消化器外科で手術を必要とした疾患に対しても

内視鏡や超音波装置などを駆使して

内科的治療が行えるようになってきております。

主な治療手技として以下のようなものがあります。

● 食道・胃静脈瘤の内視鏡的治療(硬化療法、結紮術)

● 早期食道癌、胃癌に対する内視鏡的粘膜切除術

● 消化管出血に対する内視鏡的止血術

● 胃・大腸ポリープ切除術

● ENBDおよびERBD等の内視鏡的胆道ドレナージ

● 内視鏡的乳頭切開術・載石術

● 肝癌に対するエタノール注入療法、ラジオ波焼灼療法など

これらはすべて実地臨床に役立つスキルであり、

これらをマスターすることは臨床医としての自信と

存在感を高めるものでもあります。

もちろん、消化器外科、放射線科との診療連携、協力体制は

非常に重要であり、当院では長年にわたりこれら診療科との

3科合同カンファランスを週一回開催しております。

1人の患者さんにとって最も望ましい治療は何なのかを科を超えて議論し、

集学的治療を行うのは奈良医大附属病院の伝統です。

一方で、糖尿病や内分泌代謝疾患の診療ができるということは、

患者さんの病態を代謝、調節の観点から総合的に診ることにつながり、

院内各科からの要請のもとに多彩な疾患の全身管理にかかわることになります。

各種負荷テスト、画像検査を駆使してこれらの疾患の診断に携わり、

糖尿病のコントロール、各種ホルモン補充療法を続ける中で内科医としての

幅広い視点を身につけることができます。

内分泌代謝疾患の診療では外来診療が大きなウエイトを占めることから、

専門医とともに外来業務にも従事し、マンツーマンの指導を受けることができます。

各学会認定医、専門医の資格・基準についてはこちらからご覧ください。

◆日本内科学会

◆日本消化器病学会

◆日本消化器内視鏡学会

◆日本肝臓学会

◆日本糖尿病学会

◆日本内分泌学会

内科学会指導施設である当大学附属病院での卒後3年目の研修

(内科学会認定医応募資格に必要)に続き、関連病院での3年程度の研修→

再度の大学病院での3年程度の研鑽→本人の適性、希望に即した進路決定

(当科関連病院への出向、新しい病院への勤務、大学での研究の続行)という流れを原則としています。大学院への進学は何時でも希望できますが、

関連病院で臨床を2、3年は経験してからの方が研究も診療もうまくいくと思います。

1. 関連病院出張後2年ぐらい経過したところでこのまま勤務を続けたいか、

別の体験もしたいか、本人の意向を聞くことにしています。

それぞれの関連病院には特質がありますので、得られる経験も異なります。

小規模な関連病院に勤務している医師については大規模な関連病院での

診療経験も積ませ、スキルアップを計る方針です。

2. 希望により大学病院(場合により県立病院)に戻っていただき、

公的病院勤務を体験します。この間は、研究(臨床研究、基礎研究)にも従事し、 認定医、専門医など必要な資格を取るようにします。

もちろん、本人がどの時点でも現状維持を希望した場合はこの限りでなく、

関連病院側と調整します。

当科では教室と関連病院群が協力しあって医師を育てていく体制を取っています。

医局と各関連病院はあくまで自由契約関係で結ばれており、

一方が他方に依存するものではありません。

医局はあくまでボランテイアとして非営利的に医局員である医師と

関連病院の希望を調整する役割を担っています。

医師と関連病院はそれぞれが自己責任のもとにレベルアップを計り、

信頼される医師、魅力的な病院であり続けるよう

努力しなければならないと考えています。

関連病院同士の密接な連携は日々の診療で実践していますが、

さらに定期的に関連病院集談会を開催して、

症例検討や共同研究を進めています。

過去の症例検討の貴重な成果は 「症例を考える」「症例を考える part2」という

2冊の本(奈良医大附属図書館に収蔵)にまとめており、

当教室の関連病院において専門分野を含む非常に多彩な

症例を経験できることがわかります。

B. プログラムの概要

- 1. 目的及び特徴

- 本プログラムでは、消化器・内分泌代謝内科領域の専門医の育成と教育を 目的とした専門研修を行います。当教室に入局して附属病院および関連病院で 専門医の指導を受けることにより、消化器疾患ならびに内分泌代謝疾患の 全般にわたる高度な知識と技術を習得することができます。 本プログラムにより、消化器領域では学会認定の消化器病専門医、肝臓専門医、 消化器内視鏡専門医を取得することができます。 また、内分泌代謝領域では学会認定の糖尿病専門医、内分泌代謝科専門医を 取得することができます。卒後3年目からの参加を基本としますが、消化器、 内分泌代謝疾患の診療を志す気持ちが固まったら、 卒後どの時点からでも参加できます。 これまで他分野でキャリアを積んできた方は、その基盤の上に立って 本プログラムでの研修を進めていただきたく、 個々人のそれまでのキャリアを大切にする手作りの教育を心がけています。

- 2. 責任者ならびに連絡担当者

-

- 研修総責任者

- 消化器・内分泌代謝内科教授 福井 博(消化器領域)

- 連絡担当者

- 医局長 美登路 昭(0744-22-3051 内線3415)

- 3naika@nmu-gw.naramed-u.ac.jp

- 3. 研修指導医

- 研修指導医一覧へ

- 4. 募集定員

- 10 名程度

- 5. 研修課程

-

- 1)研修開始時期 : 2010年4月1日

- 2)研修期間割

【卒後3年次】

奈良医大附属病院での研修

(12ヶ月間) 場合により学外研修を

加えます。

この間、日本内科学会認定医の取得に 必要な研修を終えます。【卒後4年次 ~6年次】関連病院研修

(希望により奈良医大附属病院での

研修も可能)

日本内科学会認定医を取得後に、

日本消化器病学会専門医などの

各種専門医資格取得のための

研修を行います。【卒後7年次 ~9年次】奈良医大附属病院での研修

(希望により関連病院での研修も可能)【卒後7年次~】消化器病専門医、糖尿病専門医、

内分泌代謝科専門医資格を取得します。【卒後9年次~】消化器内視鏡学会専門医、

肝臓専門医資格を取得します。 - 3)研修関連病院

(奈良県) 奈良県立医科大学附属病院、県立奈良病院、県立五條病院、県立三室病院、独立行政法人国立病院機構奈良医療センター、国保中央病院、済生会御所病院、奈良県健康づくりセンター、高の原中央病院、西奈良中央病院、大倭病院、高宮病院、倉病院、山の辺病院、服部記念病院、宇陀市立病院、平成記念病院

(大阪府)新金岡豊川総合病院、ベルランド総合病院、医真会八尾総合病院 - 4)待遇

奈良医大附属病院勤務時は医員手当(当直手当を含む)+院外診療報酬(週1、2回)で月額40万円以上を保証します。

関連病院勤務時は各病院の正式職員として卒業年次に応じた給与が支給されます。 - 5)大学病院での週間スケジュール

月曜 : 消化器外科、放射線科との3科合同カンファランス、CPC

火曜 : 診療グループカンファランス、入退院報告、症例検討会

水曜 : 教授回診、症例検討会、CPC

木曜 : 肝生検カンファランス

金曜 : 内分泌代謝疾患回診、症例検討会 - 6)他施設でのスキルアップ

現在、大阪府立成人病センターにおいて1名、国立がんセンターにおいて1名が、それぞれスタッフ、修練医としてさらなるスキルアップを計っております。今後も国内外の多くの施設と提携して、専門領域の幅を広げ、技量を深めて行く予定です。

- 6. 評価

- 日本内科学会認定医試験(4 年次)

日本消化器病学会専門医試験(7 年次)

日本糖尿病学会専門医試験(7 年次)

日本肝臓学会専門医試験(9 年次)

日本消化器内視鏡学会専門医試験(9 年次)など - 7. 研修終了後の進路

- 大学病院あるいは関連病院での勤務を希望できます。

それぞれの事情や希望に応じて、他施設への留学も考慮します。 - 8. 大学院進学

- 奈良医大大学院への進学希望者は卒後3年目から

随時応募することができます。

大学院の4年間は医大附属病院に勤務することとします。

要件を満たせば認定医、専門医試験の受験が可能です。

C. 資格取得の実際

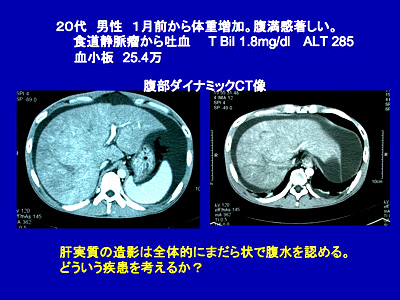

- 1)消化器専門医養成コース

消化器疾患は食道、胃、十二指腸、小腸、大腸、肝臓、

胆道、膵臓に生じ、病態は実に多彩で、患者数も非常に多い。

深く究めて行くのに興味の尽きない分野である。

消化器疾患のプロフェッショナルに対するニーズは非常に高い。

==================================

卒後3年目を奈良医大附属病院第3内科で研修し、以後の3年間(卒後4年~6年目)は学会専門医資格取得のために下記の学会指導施設、学会関連施設でローテイト研修することにより、専門医を目指します。各病院にはそれぞれ特徴があり、相補い合う面が多く、複数の病院を経験することによりプライマリから高度先進医療まで幅広く研修することができます。また、とくに関連施設では消化器以外の多くの一般的内科疾患の診療にも従事できることから、幅広い内科の臨床経験を積めるメリットがあります。

==================================

学会指導施設 (当科関連) 奈良医大附属病院 県立奈良病院 県立五條病院 ベルランド総合病院 学会関連施設 (当科関連) 県立三室病院 国保中央病院 西奈良中央病院 服部記念病院

済生会御所病院 高の原中央病院 医真会八尾総合病院

新金岡豊川総合病院

2)消化器内視鏡専門医養成コース

緊急内視鏡的止血手技、緊急内視鏡下ドレナージが

貴重な人命を救う。また、外科手術の効果に迫れるような

内視鏡的粘膜癌切除も次々と開発されてきており、

スキルアップの喜びが大きい。

==================================

消化器内視鏡専門医になるためには卒後3年目を奈良医大附属病院第3内科で研修し、学会入会後通算5年間(卒後3年~7年目)下記の学会認定指導施設でローテイト研修します。下記のように多数の検査症例を経験する必要があることから、各自の進捗状況をみてローテイトする病院を随時変更します。各病院にはそれぞれ特徴があるので、複数の病院で研修することによりオールラウンドな消化器内視鏡専門医になることができます。内視鏡手技に上達するには指導体制の整ったところで段階を追って進めることが大切です。

==================================

学会指導施設

(当科関連)

奈良医大附属病院 奈良県立奈良病院 奈良県立三室病院

奈良県立五條病院 国保中央病院 大和高田市立病院

高の原中央病院 ベルランド総合病院 医真会八尾総合病院

==================================

資格要件

研修期間(5年以上)内に

上部消化管 1000例以上

下部消化管 100例以上

治療内視鏡 20例以上

(20例を選び,1例ごとに症例詳記が必要)

所定の業績(学会出席、発表、論文作成等)

日本内科学会認定医(専門医)資格を取得

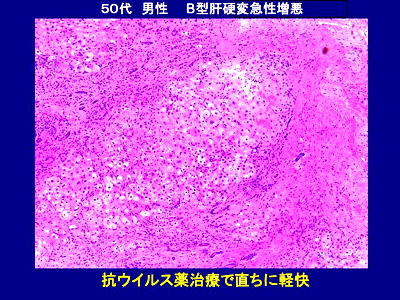

3)肝臓専門医コース

国民病とまで言われるウイルス肝炎を中心にアルコール性肝障害、

NASH、循環障害、癌とわが国の肝臓病は多彩である。

肝癌は予防が可能な癌でもあり、

その撲滅のために情熱を傾けねばならない。

肝疾患の鑑別は「症例を考える」原点であり、

研究分野もきわめて広い。

==================================

卒後3年目を奈良医大附属病院第3内科で研修し、以後の5年間(卒後4年~8年目)は学会専門医資格取得のために下記の学会指導施設、消化器病学会指導施設、関連施設をローテイトして肝臓病学の臨床研修をします。当科関連の研修では豊富な症例を経験し、緻密な分析力、判断力が養えます。当教室では伝統的に肝臓病学の研究が盛んですが、国際的な研究に向け基礎力が養えます。県下の肝臓学会指導医6名のうち5名が当教室関連の医師です。

◆ 上記、解答はこちら >>

◆ プログラム概要へ >>

4)糖尿病専門医養成コース

近年生活習慣病であるメタボリックシンドロームから糖尿病に

いたるまで患者の数は増加の一途をたどっている。

そのため医療のあらゆる分野で糖尿病の知識が要求されており、

その指導的立場で糖尿病の全ての領域で手腕を振るえる

糖尿病専門医が要望されている。

==================================

糖尿病専門医となるためには、卒後3年目から奈良県立医科大学付属病院

第3内科で研修し、学会入会後通算5年間日本糖尿病学会の

指定教育認定施設で研修を続けます。

その間に1型糖尿病から2型あるいは特殊な糖尿病まで

その診断と治療を経験します。糖尿病専門医になるためには患者教育も

研修の一環とされており、糖尿病教室や講演会に演者としても参加します。

==================================

資格要件

1型糖尿病、2型糖尿病、その他の特殊な糖尿病、

妊娠糖尿病などの自験例の報告

患者教育の経験(参加証明必要)

所定の業績(学会発表、論文作成)

日本内科学会認定医(専門医)資格を取得

5)内分泌・代謝専門医養成コース

Von Albright が「内分泌学を征する者は内科学を征す」と

述べたように、内分泌、代謝疾患の診断は最もオーソドックスな

内科診断学に則っている。

些細な兆候から病因追求への過程はそのままサイエンスであり、

その知的な喜びを知ればおのずと医学探求への

情熱がかき立てられる。

==================================

内分泌・代謝専門医になるには、卒後3年目を奈良県立医科大学第3内科で研修し、その後5年間を日本内分泌学会指定の認定教育施設で研修します。その間に下垂体疾患、甲状腺疾患、副甲状腺疾患、副腎疾患、性腺疾患、成長障害そして代謝疾患では高脂血症から高尿酸血症などの診断と治療を経験します。

==================================

資格要件

内分泌、代謝疾患の自験例の報告

所定の業績(学会発表、論文作成)

日本内科学会認定医(専門医)資格を取得

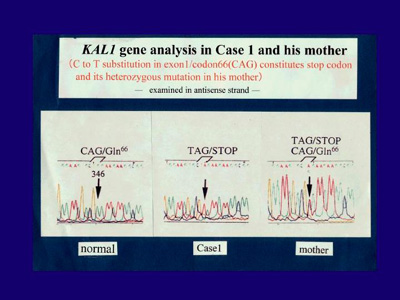

次の図は我々のグループが本邦で最初に解析に成功した

カルマン症候群のKAL1遺伝子解析のデータです。