当教室の研究テーマは多岐にわたっていますが、その内容は自ずと臨床に直結したものとなっています。基礎的解析にこだわった実験のための研究ではなく、患者さんに還元できる研究を何より重視しています。すなわち、病態生理の解明を基礎に新しい治療法をめざして、遺伝子、免疫から代謝、発育異常に至るまで多岐にわたる研究を展開しています。

- 肝硬変の病態と治療

- 難治性腹水・特発性細菌性腹膜炎の病態解析

- エンドトキシン(Et)と肝障害

- 慢性肝疾患の診断と治療

- 肝細胞癌の診断と治療

- 血液凝固異常と肝病態

- 肝再生医学

- 非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)の病態解析

- 肝癌の血管新生と遺伝子治療

- 肝線維化の病態解析

- 急性肝不全の病態と治療

- 胆汁うっ滞性疾患における肝内輸送蛋白

- 胃・十二指腸粘膜病変の病態解析

- 内分泌・代謝疾患の研究

以上多くのテーマにおける研究について、国内はもとより

海外の一流雑誌を中心に多くの論文を発表 しており、

内外より高い評価>>を受けています。

また「奈良から世界へ発信する」ことをモットーに国際学会に

多くの演題を発表しています。

●当教室では、下記のごとく様々な臨床研究を行っております。

【肝疾患】| 【門脈圧亢進症】|【上部消化管疾患】|【下部消化管疾患】|【胆・膵疾患】【肝疾患】

肝硬変症に対するリハビリテーション医療の確立、筋肉再生―肝臓修復機構の解析を通じた新たなバイオマーカーの探索

【対象者及び対象期間】

本研究の施行期間は倫理委員会承認日2000年1月1日〜2023年3月31日まで奈良医大学消化器内科において肝疾患で通院された患者様

【研究代表者】

新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器内科学分野

研究責任者:教授 寺井崇二

【概要】

過去上記期間中にCT撮影された方の画像から、筋肉量の計測を抽出させていただき、肝予備能に合わせた、予測筋肉量を算出するため、対象として本研究では今後、当科150名および、岐阜大学100名人、奈良県立医大50名人、久留米大学100名程度の方を予定します。日々の生活・運動の活動量のアンケートの計測を行い、通常運動量の解析を行います。このなかから、慶応大学で計画された、体に極端の負荷のない運動プロトコルに参加して頂ける方20名程度に、運動負荷を行っていただき、その完遂度についてアンケートもしくは、スマートフォンなどを利用した活動量の計測をさせて頂きます。外来が混雑していて、うまくいかないときは電話で5-10分程度でアンケートをさせてもらいます。

【研究の目的・意義】

高齢化社会となり入院患者の高齢化は、病棟での転倒リスクなどの問題点があげられます。肝硬変は B 型肝炎、C 型肝炎、脂肪肝、アルコール摂取などが主な原因で長期に肝臓が障害を受け、徐々に線維化が進み、非代償性肝硬変(黄疸、腹水、肝性脳症)になります。また長期的には肝細胞癌などを来す致死的な疾患で、日本に患者さんは 40 万人程度存在します。また肝硬変患者の高齢化もすすんできて、10-70%が転倒の最大リスクとなる筋力の減少であるサルコペニアという病態を合併しています。これに加えてその予備軍である、不活動に伴うメタボリックシンドローム(MetS)に合併した脂肪肝の急増や在宅勤務に伴うアルコール摂取量の増加を入れると 1000~2000 万人が存在し、社会的な問題になっています。これまで内科的疾患におけるリハビリテーション療法の効果は心疾患、腎疾患、呼吸器疾患、がんなどで実施されています。消化器病学会などでのガイドラインでは、サルコペニアが肝硬変患者の病態・予後に影響することをあげています。栄養療法としては推奨エネルギー、蛋白摂取量については過去論文から検証がされていますが、運動療法の具体的な推奨方法の手段がなく、上記 2000 万人以上患者が存在して、望まれる肝臓リハビリテーションについて、具体的な介入方法が提示できませんでした。 一方で1992 年に循環器学会による心血管疾患リハビリテーションが診療報酬として認可され、冠動脈硬化進展の炎症の抑制が証明されるとともに、再入院の抑制や中長期の医療費の抑制が証明されつつあります。

肝臓学会でも 2015 年~ 肝臓学会サルコペニア判定ワーキンググループ、2016 年~肝疾患におけるサルコペニア判定基準の制 定、2020 年~肝硬変診療ガイドラインの改訂(委員長 奈良県立医大 吉治、岐阜大学 清水、久留米 大学 川口、新潟大学 寺井)、2022 年10 月に肝臓リハビリテーションワーキンググループ(委員長 寺井、委員 清水、川口、上村)が発足し、特殊性の高い肝硬変患者に対しての指針作成を開始しています。この流れの中で肝硬変に対し、標準化とする肝臓リハビリテーションプロトコールの明確化、運動療法の基盤となるデータの確認が必要です。

【研究期間】

倫理審査委員会承認日から〜2026 年 3 月 31 日を予定しております。

【情報の利用目的及び利用方法(他の機関へ提供される場合はその方法を含む。)】

この研究で得られた測定結果(奈良県立医科大学大学で測定)は,あなたの個人情報(名前や住所,電話番号など)に係わる情報を切り離してから,研究に用いられます。結果はまとめられ,学会や医学雑誌などに発表されることもあります。ただし,いずれの場合にも,あなたの個人情報が公表されることは一切ありません。

既存の診療記録、検査結果を研究、調査、集計しますので、新たな診察や検査、検体の採取の必要はありません。

【利用または提供する情報の項目】

利用する試料としては、診療で必要のために採血された採血結果とCTなどの情報です。

【利用する者の範囲】

新潟大学および以下の共同研究機関等で利用いたします。

新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器内科学分野

住 所:新潟市中央区

連絡先:025-227-2207

研究責任者 (職名) 教授 寺井崇二

研究分担者 (職名) 講師 上村博輝

共同研究機関:岐阜大学消化器内科、奈良県立医大消化器内科、久留米大学消化器内科、慶応大学リハビリテーション科

【試料・情報の管理について責任を有する者】

新潟大学大学院医歯学総合研究科消化器内科学分野

住 所:新潟市中央区

連絡先:025-227-2207

研究責任者 (職名) 教授 寺井崇二

研究分担者 (職名) 講師 上村博輝

共同研究機関:岐阜大学消化器内科、奈良県立医大消化器内科、久留米大学消化器内科、慶応大学リハビリテーション科

お問い合わせ先

奈良県立医科大学消化器内分泌代謝内科

- 住所

- 奈良県橿原市四条町

- TEL

- 0744-22-3051

- 事務局責任者

- 浪崎正(消化器内科・講師)

- tadashin@naramed-u.ac.jp

原発性胆汁性胆管炎におけるFibroscan®の予後予測能の検証:多施設コホート研究

【研究実施期間】

倫理委員会承認日~2026年6月30日

【対象となる方】

2003年1月1日~2021年6月30日の期間に共同研究機関で原発性胆汁性胆管炎について医療を受けられた方

【研究の意義、目的】

Fibroscan®による肝硬度測定値と原発性胆汁性胆管炎の予後との関連を明らかにすることを目的とした研究で、新しい予後予測の発見に貢献すると考えられます。

【利用する診療記録】

診断名、年齢、性別、身体所見、検査結果など

【研究方法】

過去の診療記録より上記の内容を収集し、Fibroscan®による肝硬度測定値と各種診療記録との関係性の有無について検討します。

【共同研究機関名(研究責任者氏名,窓口担当医)】

愛媛大学(阿部 雅則),岡山大学(高木 章乃夫),福島県立医科大学(大平弘正、高橋 敦史),長崎医療センター(小森 敦正、釘山 有希),福岡大学(竹山 康章),長岡中央総合病院(高村 昌昭),奈良県立医科大学(吉治仁志、浪崎正),帝京大学(田中 篤)

【研究代表者】

主任施設の名称:信州大学

研究責任者:梅村武司

既存の診療記録、検査結果を研究、調査、集計しますので、新たな診察や検査、検体の採取の必要はありません。

患者様を直接特定できる個人情報を削除した上で提供された試料・情報等を利用します。

研究成果は今後の医学の発展に役立つように学会や学術雑誌などで発表しますが、その際も患者様を特定できる個人情報は利用しません。

この研究にご自分の診療記録等を利用することをご了解いただけない場合、またご不明な点については、下記問い合わせ先までご連絡くださいますようお願いいたします。

研究不参加を申し出られた場合でも、なんら不利益を受けることはありません。ただし、同意取り消しの申し出をいただいたとき、すでに研究成果が論文などで公表されていた場合や、試料や情報が匿名化されて個人が全く特定できない場合などには、結果を廃棄できないこともあり、引き続き使わせていただくことがあります。

主任施設問い合わせ先

信州大学内科学第二教室

- TEL

- 0263-37-2634

- 担当者

- 山下裕騎(大学院生)

実施施設問い合わせ先

奈良県立医科大学消化器内分泌代謝内科

- TEL

- 0744-22-3051

- 担当者

- 浪崎正(消化器内科・講師)

C型肝炎ウイルス排除治療による肝硬変患者のアウトカムに関する多施設共同観察研究

【実施期間】

2024年3月31日まで

【対象】

2019年2月から2021年12月31日までにC型肝硬変に対してDAA(C型肝炎ウイルス治療薬)が開始された方

【研究目的・方法】

C型肝炎ウイルス(hepatitis C virus:HCV)に感染すると、長期の経過を経て肝硬変や肝がんに進展します。そのため、肝疾患の進展抑止や生命予後の改善を目的として、ウイルスを排除する治療が行われてきました。近年、HCVの複製を選択的に阻害する抗HCV薬(direct-acting antivirals:DAA)の登場により、これまで治療が困難であった代償性肝硬変の患者さんにおいても、高い治療効果が認められるようになりました。また、これまでウイルスを排除する治療を受けることができなかった非代償性肝硬変患者さんにおいても、DAA治療が承認されました。しかし、肝硬変患者さんにおいては、ウイルスが排除された後も肝硬変でない患者さんに比べて、肝発がん率が高いなどの問題が存在しています。また、治療によりウイルスを排除することで、どの程度、肝臓の状態が改善するのかは明らかではありません。そこで、大阪大学などの共同研究機関(代表施設:大阪大学消化器内科、責任者: 大阪大学消化器内科教授 竹原徹郎)においてC型肝硬変に対してDAAが投与された患者さんを対象として、抗ウイルス治療の有効性、安全性、ならびに、肝がんの発生を含む予後に関連する因子について検討を行います。患者さんのデータは当院より大阪大学に提供し解析を行います。本研究は奈良県立医科大学医の倫理審査委員会承認及び学長許可を得て実施します。

【研究に用いる試料・情報の種類】

診療情報:年齢、性別、病歴、抗ウイルス治療前後の血液検査結果、画像検査結果、予後・転帰等

【プライバシーの保護】

プライバシー確保のため、患者さんが特定できないようにデータを処理した上で研究解析を行います。また、研究結果を公表する際には、患者さん個人が特定されることはありません。

【本研究に関する問い合わせ先】

本研究に関するご質問等がありましたら下記の連絡先までお問い合わせ下さい。

ご希望があれば、他の研究対象者の個人情報及び知的財産の保護に支障がない範囲内で、研究計画書及び関連資料を閲覧することが出来ますのでお申出下さい。

また、情報が当該研究に用いられることについて患者さんもしくは患者さんの代理人の方にご了承いただけない場合には研究対象としませんので、下記の連絡先までお申出ください。その場合でも患者さんに不利益が生じることはありません。

奈良県立医科大学消化器内分泌代謝内科

- TEL

- 0744-22-3051(内線3415)

- 担当者

- 鍛治 孝祐・西村 典久

当院消化器内科・消化器外科・放射線 科で薬物治療を受けた肝がんの方へ

厚生労働科学研究費補助金(がん対策推進総合研究事業)「日本における肝癌治療の 実態把握と費用対効果の検証についての研究 代表者:國土典宏」の一環として、当院では全国 5000 を超える施設が参加する医療情報データベース National Clinical Database 以下NCD) を通じて収集される肝がん薬物療法に関するデータベース構築に協力しています。

【研究課題】

「肝癌薬物療法のリアルワールドデータを活用したオールジャパン研究 」

【研究代表 機関名及び 本学の 研究責任者氏名】

この研究が行われる研究機関と研究代表者は次に示すとおりです。

研究代表機関 国立研究開発法人国立国際医療研究センター

研究代表者 國土典宏 理事長

担当業務 データ収集・匿名化・データ解析

本学研究責任者 消化器内科 吉治仁志

【既存データの提供機関】

全国のNCD参加施設 http://www.ncd.or.jp/list/

担当業務 データ収集・匿名

【研究期間】

研究実施許可日~ 2025年12月31日

【対象となる方】

2015 年4 月1日 2025 年12月31日の間に 、肝がんに対する薬物療法を受けた方。

【研究の目的】

本研究では、日本における肝がん薬物療法の実際の使用状況のデータを集積します。大規模データの解析により、最適な治療順を評価することを目的とします。また、治療コストに関するデータも収集し、医療経済的な側面からも各治療を評価することを目的とします。

【研究の方法】

この研究は、 国立国際医療研究センター倫理委員会および奈良県立医科大学医の倫理審査委員会の承認 、奈良県立医科大学学長の許可を受けて実施するものです。これまで

の診療でカルテに記録されている血液検査や尿検査結果 、画像検査、病理検査などのデータを収集して行う研究です。 特に患者さんに新たにご負担いただくことはありません。

NCD参加施設において2015年4月1日以降、当院で肝がんに対する薬物療法を受けた場合、その都度、臨床情報を収集します。

【個人情報の保護】

この研究に関わって収集される試料や情報・データ等は、外部に漏えいすることのないよう、慎重に取り扱う必要があります。

あなたの個人情報を含まない診療情報は、NCD上に構築された本研究用のデータベースに保管されます。NCD 上での管理番号とあなたを同定する番号との対照表は、消化器内科・消化器外科・放射線科の暗号化されたサーバー内に厳重に保管されます。

この研究のためにご自分あるいはご家族のデータを使用してほしくない場合は主治医にお伝えいただくか、下記の研究事務局まで2025年12月31日までにご連絡ください。ご連絡をいただかなかった場合、ご了承いただいたものとさせて頂きます。

研究結果は、個人が特定出来ない形式にして学会等で発表されます。収集したデータは厳重な管理のもと、研究終了後5年間保存されます。ご不明な点がありましたら主治医または研究事務局へお尋ねください。この研究に関する費用は、厚生労働科学研究費補助金(がん対策推進総合研究事業)「日本における肝癌治療の実態把握と費用対効果の検証についての研究」から支出されています。

尚、あなたへの謝金はございません。

国立国際医療研究センターがん総合診療センター

- 住所

- 東京都板橋区加賀2-11-1

- y-asaoka@med.teikyo-u.ac.jp

- 担当者

- 帝京大学医学部附属病院・内科 淺岡 良成

奈良県立医科大学附属病院・地域医療支援・教育学講座

- 住所

- 奈良県橿原市四条町840番地

- 3naika@naramed-u.ac.jp

- 担当者

- 瓦谷 英人

当院における肝硬変症患者の全数調査

【研究期間】

学長許可日から 2027年03月31日

【対象患者】

対象期間中に当院で肝硬変症の治療を受けられた患者さん

【対象期間】

2013年4月1日から 2027年1月31日

【研究機関の名称】

奈良県立医科大学附属病院消化器代謝内科

【研究責任者】

消化器代謝内科 芝本彰彦

【使用する試料・情報等】

対象患者さんの身体所見、病歴、問診票、画像・内視鏡・病理・血液・便・腹水検査の各データ

【研究の概要】

近年B型肝炎、C型肝炎に対する新規薬剤によって、ウィルス性肝硬変は減少してきています。一方でアルコール性肝硬変や脂肪肝による肝硬変は増加傾向にあり、慢性肝疾患の肝硬変への進行を抑える治療の確立が求められています。そこで当院の肝硬変患者さんの中でご協力いただける全ての方の病歴や身体データ、血液画像検査データ、治療経過について調査し、それらから肝硬変の進行や寿命に関連する項目を明らかにすることを目的とする研究です。本研究によって、肝硬変患者の肝硬変の進行、ならびに寿命に影響をもたらす項目が判明すれば、肝硬変患者の症状・寿命の改善に貢献するこができるものと考えます。

【倫理審査】

倫理審査委員会承認日 2024年2月15日

【研究計画書等の閲覧等】

研究計画書及び研究の方法に関する資料を他の研究対象者等の個人情報及び知的財産の保護等に支障がない範囲内で入手又は閲覧できます。詳細な方法に関しては以下の問い合わせ先・相談窓口にご連絡ください。

【結果の公表】

学会や論文等で公表します。個人が特定されることはありません。

【個人情報の取扱い】

カルテIDや氏名などの個人情報を研究用IDに置きかえて使用するため、あなたの個人情報が外部へ漏れることはありません。カルテIDと研究IDの対応表は厳重に研究責任者において管理されます。研究の成果は、学会や学術誌などで公表されますが、この場合も、個人が特定される情報が公開されることはありません。

奈良県立医科大学附属病院 消化器・代謝内科

- TEL

- 0744-22-3051(内線 66641 対応時間 8時30分~17時)

- FAX

- 0744-22-4121(代表)

- a-shibamoto@naramed-u.ac.jp

- 担当者

- 芝本 彰彦

電子カルテ肝炎アラートシステムの有効性と課題

平成24年度の厚生労働省の研究班により手術前等で行った肝炎検査の結果について、一部の受検者に正しく伝えられていない可能性が指摘されました。そこで、平成26年に厚生労働省は目的や検査結果に関わらず、受検者自身が検査結果を正しく認識できるよう医療提供者が適切な説明を行うように周知いたしました。

当院では肝炎ウイルス陽性者を確実に拾い上げることを目的として、平成29年1月から肝炎検査が陽性であった場合、その患者さんの電子カルテにアラートが表示されるシステムを導入いたしました。このシステムの導入によって、術前検査等でおこなった肝炎検査で陽性であった場合にそれを見落とされることなく適切な措置が講じられるようになったか、アラートシステム導入前後を比較してその有効性を検討します。2016年1月1日~西暦 2020年12月31日の間に当院でB型あるいはC型肝炎検査を受けられた方を対象とします。肝炎検査結果を確認させていただき、肝炎検査が陽性であった方に対して結果の説明や専門医への受診が必要な場合には専門医への紹介について電子カルテに記載されているかを調査します。

この研究で得られた成果を専門の学会や学術雑誌に発表する可能性があります。成果を発表する場合には、研究に参加していただいた方のプライバシーに慎重に配慮します。個人を特定できる情報が公表されることはありません。この研究は奈良県立医科大学 医の倫理審査委員会の承認を受け理事長の許可を得ております。受けています。 これらの研究において、ご自身の提供された情報等について問い合わせたい、 もしくは利用を拒否したいなどの場合には下記にご連絡ください。

奈良県立医科大学消化器内分泌代謝内科(内科学第三講座)

- TEL

- 0744-22-3051(内線3415)

- 研究責任者

- 赤羽 たけみ

慢性肝疾患における非侵襲検査による肝線維化診断へのアプローチ

慢性肝疾患は肝硬変、肝癌と進行する病気として知られ、肝臓の線維化の状態を把握することは、治療方針、予後規定、肝発癌予測などにおける重要な課題となっております。現在肝臓の線維化の評価法は肝生検ですが、頻度は少ないものの出血などの重篤な合併症を生じる可能性や止血能の低下した肝硬変では施行しにくいなどの点で、肝生検以外の非侵襲的な肝線維化診断法の開発が望まれております。

当科では、慢性肝疾患患者様の日常臨床で行っている検査や採血検体を用いてデータを集積し、また残余検体を用いて新しい線維化マーカーの開発研究を行い、慢性肝疾患の予後改善のため1981年1月1日~から現在に至るまでの患者様の臨床経過や検査結果を診療記録より調べ、検討しております。

この研究で得られた成果を専門の学会や学術雑誌に発表する可能性があります。成果を発表する場合には、研究に参加していただいた方のプライバシーに慎重に配慮します。個人を特定できる情報が公表されることはありません。この研究は奈良県立医科大学 医の倫理委員会の審査を経て承認を得ています。 これらの研究において、ご自身の提供された試料等について問い合わせたい、 もしくは利用を拒否したいなどの場合には下記にご連絡ください。

奈良県立医科大学消化器内分泌代謝内科

- TEL

- 0744-22-3051(内線3415)

- 担当者

- 赤羽 たけみ

肝硬変におけるサルコペニアの検討

肝硬変の患者さんはタンパク質不足に陥りやすいために、自己の筋肉を分解することで不足した蛋白エネルギーを補おうとして、二次性サルコペニア(筋肉欠乏症)を生じ易くなります。また、サルコペニアは肝硬変患者の生命予後を悪化させるという報告があり、臨床的に重要な因子です。本研究では、これまでに当科で肝硬変と診断された患者さんを対象として、日本肝臓学会の判定基準に従って算出されたサルコペニアの合併率と、各種臨床検査値および骨格筋量との関連などを解析します。

【研究の名称】

肝硬変患者におけるサルコペニアの検討

【目的、研究期間】

肝硬変患者において骨格筋量と血液検査項目などの関連を検討する。

2015年から現在まで。

【利用、提供を受ける具体的な試料、情報】

性別、年齢、身長、体重、肝硬変の原因、Child分類、合併症(静脈瘤、肝癌、腹水、糖尿病など)、治療歴、生存期間、血液検査項目(WBC、RBC、PT、Hb、AST、ALT、Alb、Tcho、ChE、BTRなど)、内服歴、腹部CTから算出した骨格筋量など。

【当該研究を実施する研究機関の名称および研究責任者の氏名】

奈良県立医科大学第三内科 佐藤慎哉

【試料・情報の管理について責任を有する者の氏名または名称】

奈良県立医科大学第三内科 佐藤慎哉

本研究で得られた成果は、専門学会での講演や学術誌に論文発表する可能性があります。これらの際には、研究に参加して頂いた患者さんのプライバシー保護に関して慎重に配慮しますので、個人を特定できる情報が公表されることは一切ありません。また、本研究は本学『医の倫理委員会』の審査を経て承認を得ています。 これらの研究において、ご自身またはご家族のデーター使用を拒否したいなどの場合、さらに詳細な研究計画書及び研究の方法に関する資料を閲覧希望の際には下記にご連絡ください。

奈良県立医科大学消化器内分泌代謝内科(内科学第三講座)

- TEL

- 0744-22-3051(内線3415)

- 担当者

- 村田 晃児 浪崎 正

慢性肝不全急性増悪(ACLF)のリスク因子の検討

【実施期間】

2025年3月31日まで

【対象】

2014年12月1日から2023年3月31日までに当院に通院歴のある慢性肝障害患者

【研究目的・方法】

慢性肝不全は、抗ウイルス療法などによって肝障害の原因が排除されない 限り肝不全が徐々に進行して、生命を脅かします。しかし一部には肝不全が短期間に進行する場合(ACLFと言います)があります。その病態は未だ不明な点が多く、発症のリスクとなる因子も不明です。そこで今回、当院に通院歴のある慢性肝障害患者さんの診療録を使用させて頂き、ACLF発症のリスクとなる因子の検討をさせて頂きたいと考えています。本研究は奈良県立医科大学医の倫理審査委員会承認及び学長許可を得て実施します。

【研究に用いる試料・情報の種類】

診療情報:年齢、性別、病歴、血液検査結果、画像検査結果、予後等

【プライバシーの保護】

プライバシー確保のため、患者さんが特定できないように氏名等の個人情報は研究番号に置き換えて研究解析を行います。また、研究結果を公表する際には、患者さん個人が特定されることはありません。

【本研究に関する問い合わせ先】

本研究に関するご質問等がありましたら下記の連絡先までお問い合わせ下さい。

また、情報が当該研究に用いられることについて患者さんもしくは患者さんの代理人の方にご了承いただけない場合には研究対象としませんので、下記の連絡先までお申出ください。その場合でも患者さんに不利益が生じることはありません。

奈良県立医科大学附属病院消化器・内分泌代謝内科

- TEL

- 0744-22-3051(内線3415)

- 担当者

- 高谷 広章

当院消化器・内分泌代謝内科に入院された肝がんおよび 非代償性肝硬変の方へ

国が進める「肝炎ウイルスによる肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業」の一環として、当院では全国5000を超える施設が参加する医療情報データベースNational Clinical Database(以下NCD)を通じて収集される肝がん・非代償性肝硬変患者データに基づくデータベース構築に協力しています。

【研究課題】

「肝癌・非代償性肝硬変患者データベース構築」(審査番号: 2018053NI )

【研究機関名及び本学の研究責任者氏名】

この研究が行われる研究機関と研究責任者は次に示すとおりです。

代表研究機関 東京大学医学部附属病院 消化器内科

代表研究責任者 小池和彦 消化器内科・教授

担当業務 データ収集・匿名化・データ解析

本学研究責任者 瓦谷英人 消化器・内分泌代謝内科 学内講師

【既存データの提供機関】

全国のNCD参加施設 http://www.ncd.or.jp/list/

担当業務 データ収集・匿名化

【研究期間】

承認日~2023年3月31日

【対象となる方】

2018年4月1日 ~ 2023年3月31日の間に、肝がんおよび非代償性肝硬変の治療目的に入院された方。

【研究の目的】

本研究は、肝がん・非代償性肝硬変患者さんの入院毎のデータを収集し、分析することによって、患者さんの医療ニーズを明らかにし、今後のより良い診療の提供に役立てることを目的としています。

【研究の方法】

この研究は、東京大学医学部倫理委員会ならびに奈良県立医科大学医の倫理審査委員会の承認を受け、学長の許可を得ております。これまでの診療でカルテに記録されている血液検査や尿検査結果、画像検査、病理検査などのデータを収集して行う研究です。特に患者さんに新たにご負担いただくことはありません。

NCD参加施設において2018年4月1日以降、肝がん・非代償性肝硬変患者さんが当院に入院された場合、その都度、臨床情報を収集します。

【個人情報の保護】

この研究に関わって収集される試料や情報・データ等は、外部に漏えいすることのないよう、慎重に取り扱う必要があります。

あなたの個人情報を含まない診療情報は、NCD上に構築された本研究用のデータベースに保管されます。NCD上での管理番号とあなたを同定する番号との対応表は、消化器・内分泌代謝内科医局内の暗号化されたサーバー内に厳重に保管されます。

この研究のためにご自分あるいはご家族のデータを使用してほしくない場合は主治医にお伝えいただくか、下記の研究事務局まで2023年3月31日までにご連絡ください。ご連絡いただいた場合でも、日常診療に不利益を生じることはございません。ご連絡をいただかなかった場合、ご了承いただいたものとさせて頂きます。

研究結果は、個人が特定出来ない形式で学会等で発表されます。収集したデータは厳重な管理のもと、研究終了後5年間保存されます。ご不明な点がありましたら主治医または研究事務局へお尋ねください。

この研究に関する費用は、「厚生労働行政推進調査事業費(肝炎等克服政策研究事業)肝がん・重度肝硬変の治療に係るガイドラインの作成等に資する研究」から支出されています。

尚、あなたへの謝金はございません。

東京大学医学部附属病院・消化器内科 肝癌・非代償性肝硬変登録事務局

- Eメールでの

お問い合わせ - kangantouroku-office@umin.ac.jp

奈良県立医科大学附属病院消化器・内分泌代謝内科 事務局

- TEL

- 0744-22-3051(内線3415)

- 担当者

- 瓦谷 英人

- Eメールでの

お問い合わせ - kawara@naramed-u.ac.jp

肝細胞がんに対する治療法別の臨床成績に関する後ろ向き調査研究

肝がん治療は通常、診療ガイドラインに基づき最適な治療方法が選択、実施されます。しかし、中にはガイドラインには明記されていない事例や、患者さんの合併症を考慮した上で複数の肝臓専門医の判断により敢えて通常とは異なる治療法を選択することもあります。当科では、これら全ての症例が適切に治療されていたかを再確認する目的で、1981年1月1日から現在に至るまで間に、当科に肝疾患で通院あるいは入院歴のある患者さんの臨床経過や検査結果等を診療録から調べて適宜検討しております。そして、これらの成果を基にして、今後もより一層最善の治療を提供していきたいと考えています。

そのため、この研究で得られた成果を専門の学会や学術雑誌に発表する可能性があります。成果を発表する場合には、研究に参加していただいた方のプライバシーに慎重に配慮します。個人を特定できる情報が公表されることはありません。この研究は奈良県立医科大学 医の倫理委員会の審査を経て承認を得ています。 これらの研究において、ご自身の提供された試料等について問い合わせたい、 もしくは利用を拒否したいなどの場合には下記にご連絡ください。

奈良県立医科大学消化器内分泌代謝内科

- TEL

- 0744-22-3051(内線3415)

- 担当者

- 浪崎 正

進行肝細胞癌に対する分子標的薬療法に関する多施設共同研究

当科では、「進行肝細胞癌に対する分子標的薬療法に関する多施設共同研究」という臨床研究を実施しております。この研究は進行肝細胞がんに対する分子標的薬を用いた全身化学療法の有効性を調べることを主な目的としています。この臨床研究の概要についてご確認いただき、問い合わせなどがありましたら「問い合わせ先」へご照会ください。この臨床研究は、奈良県立医科大学医の倫理審査委員会で審査され、学長の許可を得て行います。

【研究責任者】奈良県立医科大学 消化器内分泌代謝内科 辻 裕樹、浪崎 正

【研究の目的】実臨床における全身化学療法の有効性を多施設共同で検証します。

【研究期間】

研究の対象となる期間:2018年3月1日~2024年12月31日

全体の研究期間:倫理審査承認日~2027年12月31日

【研究の方法】進行肝細胞がんに対して、全身化学療法の投薬を受け治療された患者様に対し、患者背景(性別や年齢、肝疾患の原因など)や腫瘍の大きさ・個数・腫瘍マーカーといった腫瘍に関する情報、肝機能などの血液データ、また投薬治療後の治療効果に関するデータを収集し解析します。(収集するデータは、治療開始前、治療開始後1ヶ月、3ヶ月、6ヶ月、12ヶ月、24ヶ月後が対象です。)

【個人情報の取扱い】

カルテIDや氏名などの個人情報を研究用IDに置きかえて使用するため、あなたの個人情報が外部へ漏れることはありません。カルテIDと研究IDの対応表は厳重に研究責任者において管理されます。

研究の成果は、学会や学術誌などで公表されますが、この場合も、個人が特定される情報が公開されることはありません。

【利益相反】利益相反とは、「主に経済的な利害関係によって公正かつ適正な判断が歪められてしまうこと、または、歪められているのではないかと疑われかねない事態」のことを指します。具体的には、製薬企業等から研究者へ提供される謝金や研究費等がこれにあたります。

この研究は、奈良医大消化器内分泌代謝内科の研究費で実施します。特定の企業・団体等からの支援を得て実施するものではありません。

※ご希望があれば、他の研究対象者の個人情報保護に支障がない範囲内で、研究計画書および関連資料を閲覧することができますので、お申し出ください。

※この研究のカルテ情報使用についてご了承いただけない場合や、研究に対する問い合わせがありましたら、下記までご連絡ください。ご了承いただけない場合でも、今後の治療などに不利益を受けることはありません。

奈良県立医科大学消化器内分泌代謝内科(内科学第三講座)

- TEL

- 0744-22-3051(内線3415)

- 研究責任者

- 辻 裕樹、浪崎 正

【門脈圧亢進症】

門脈血行異常症の患者様へ ~お知らせとお願い~

当院は厚生労働省の研究班に協力し、門脈血行異常症に関する調査を実施しています。

この病気が、どのような要因と関連しているかを調べ、得られた成果を予防に役立てたいと考えております。

つきましては、門脈血行異常症で当院を受診中の方に、調査へのご協力をお願い申し上げます。

【ご協力いただきたいこと】

● あなたの病気に関する診療情報(カルテに記載されている検査結果等)を拝見させてください。

【ご協力にあたり、ご理解いただきたいこと】

● あなた個人に、お電話などで直接問い合わせることは一切ありません。

調査は、あなたの主治医が、カルテに記載されている検査結果などを、所定の調査票に記入することにより行います。

● 調査内容は、情報を統括している大阪市立大学大学院医学研究科公衆衛生学に送られます。

● 調査期間は倫理委員会承認後 ~ 西暦2027年3月31日です。

● あなた個人の情報は、厳重に管理します。

調査票には、「性別、生年月」を記載します。

しかし、「氏名、住所、電話番号」など、すぐに個人を特定できる情報は記載しません。

また、調査票の内容は、すべて数値に置き換えます。その後、全体として集計するのみであり、個人の内容が外部に漏れることは決してありません。

全体として集計した結果は、学術論文等で公表することがありますが、結果を公表する場合にも、個人名がでることは決してありません。

● 調査にご協力いただけない場合であっても、そのことでいかなる不利益も受けることはありません。ご協力いただけない場合は、下記の連絡先までご連絡ください。あなたの情報を速やかに消去いたします。

● この調査について、ご質問などがありましたら、主治医または下記までお問い合わせください。

奈良県立医科大学消化器内分泌代謝内科(内科学第三講座)

- TEL

- 0744-22-3051(内線3415)

- 担当者

- 瓦谷 英人

【上部消化管疾患】

早期胃癌内視鏡的粘膜下層剥離術後非治癒切除病変の長期予後と転移・再発危険因子に関する検討(多施設共同遡及的研究)

今回、当科では他の医療機関(研究代表者 東北大学消化器病態学分野 下瀬川 徹)

と共に、早期胃癌内視鏡的粘膜下層剥離術後非治癒切除病変の長期予後と転移・再発危険因子に関する検討を多施設で後ろ向きに検討する事になりました。

つきましては、1999年1月1日~2011年8月31日の間に早期胃癌で入院され、内視鏡的粘膜下層剥離術の治療を受けられ、治療の結果非治癒切除となった患者様の臨床経過を診療記録より調べ、検討させていただきます。

この研究で得られた成果を専門の学会や学術雑誌に発表する可能性があります。ただし、成果を発表する場合には、臨床データーを使用させて頂いた方のプライバシーに慎重に配慮します。個人を特定できる情報が公表されることはありません。

この研究は奈良県立医科大学 医の倫理委員会の審査を経て承認を得ています。これらの研究において、ご自身またはご家族のデーター使用を拒否したいなどの場合、さらに詳細な研究計画書及び研究の方法に関する資料を閲覧希望の際には下記にご連絡ください。

奈良県立医科大学消化器内分泌代謝内科

- TEL

- 0744-22-3051(内線3415)

- 担当者

- 美登路 昭

【下部消化管疾患】

当院における炎症性腸疾患の病態評価に関する臨床研究

近年、食生活の西洋化が急速に拡がって個人の脂肪摂取量が増加したことなども原因となって、我が国を含むアジア各国でも炎症性腸疾患(IBD)の患者数が激増しています。この疾患に対する治療薬としては、従来から広く用いられてきたメサラジン製剤や副腎皮質ステロイド剤に加えて、最近では各種の生物学的製剤が多数使用可能となりました。

その一方で、例えばこれらの薬剤をどれだけ、どのような患者さんにいつから開始して、どの薬剤と併用するのか、またどのような病態になれば中止できるのか、更には理想的な副作用対策など、未だ解明されていないことが数多くあります。

そこで、本臨床研究では2000年以降に当院でIBDと診断されて治療を受けた患者さんを対象として、各々の臨床症状、消化器内視鏡所見、各臨床検査値、薬剤処方歴などに関する情報を総合的に解析することで、個々の患者さんにとって最適なIBD診療の実現につなげることを目的としております。

本研究で得られた成果は、専門学会での講演や学術誌に論文発表する可能性があります。これらの際には、研究に参加して頂いた患者さんのプライバシー保護に関して慎重に配慮しますので、個人を特定できる情報が公表されることは一切ありません。

また、本研究は本学『医の倫理委員会』の審査を経て承認を得ています。これらの研究において、ご自身の提供された試料等について問い合わせたい、もしくは利用を拒否したいなどの場合には、お手数ですが下記までご連絡ください。

奈良県立医科大学消化器内分泌代謝内科(内科学第三講座)

- TEL

- 0744-22-3051(内線3415)

- 担当者

- 守屋 圭

【胆・膵疾患】

超音波内視鏡下肝管胃吻合術(EUS-HGS)新規導入における年代別成績の変化および手技成功、偶発症予防に寄与する因子を検討する多施設後方視的研究

奈良県立医科大学附属病院およびTherapeutic Endoscopic Ultrasonography研究会員所属施設において、超音波内視鏡下胆道ドレナージ治療を受けられた患者さんへ

奈良県立医科大学附属病院 消化器内科では、以下の臨床研究を実施しています。ここにご案内するのは、過去の診療情報や検査データ等を振り返り解析する「後ろ向き観察研究」という臨床研究で、当院臨床研究審査委員会の承認を得て行うものです。すでに存在する情報を利用させて頂く研究ですので、対象となる患者さんに新たな検査や費用のご負担をお願いするものではありません。また、対象となる方が特定できないよう、個人情報の保護には十分な注意を払います。

この研究の対象に該当すると思われた方で、ご自身の診療情報等が利用されることを望まない場合やご質問がある場合は、下記の問い合わせ先にご連絡ください。

【研究責任者】

研究全体:愛媛県立中央病院 消化器内科 黒田 太良

当院:奈良県立医科大学附属病院 消化器内科 北川 洸

【研究の目的】

超音波内視鏡下胆道ドレナージ術(EUS-BD)は、一般的によく行われている内視鏡治療「ERCP」が難しい患者さんに行う新しい治療です。近年、その有効性や安全性について多くの報告があり、適応される機会が増えています。しかし、この治療は技術的に難しく、合併症(治療による偶発的な症状)の心配もあるため、現在は主に大きな病院を中心に行われています。中小規模の病院では、まだあまり広まっていません。過去の報告では、EUS-BDを始めたばかりの病院(経験20例未満)では、治療成功率が67.2%と低く、合併症の発生率も23%と高めでした。これは従来のERCPと比べて良くない結果です。

一方で、最近では経験の少ない病院でも、大きな病院と同じくらいの成功率や合併症の少なさを達成できたという報告もあります。また、専用の器具や治療技術も進歩しており、治療の安全性は向上していると考えられます。

このような背景から、私たちは次のことを調べることにしました。

・ EUS-BDの中でも「超音波内視鏡下肝管胃吻合術(EUS-HGS)」を新しく始めた病院の初めての20症例の成績を、導入した年代ごとに比べる

・ 治療の成功や合併症の予防に関係する要因を明らかにする

この研究によって、経験が少ない病院でも安全に治療を始められる方法がわかり、全国での普及や標準化に役立つことが期待されます。

【研究の概要】

(1)対象となる患者さん

2025年12月までに胆道狭窄に対してEUS-BD治療をうけられた患者さん。EUS-BD手技の内容としては超音波内視鏡下肝管胃吻合術(EUS-HGS)をうけられた患者さんを対象とします。

(2)利用させて頂く情報

患者さんの背景因子

年齢、性別、BMI(Body Mass Index)、ECOG-PS(Performance Status)、施行原因となった疾患名

EUS-HGS施行理由、胆道閉塞部位、術前胆管炎の有無、腹水の有無、血液検査データ、抗血小板薬・抗血栓薬内服の有無、透析の有無、腸管再建の有無、先行したEUS-BD以外のドレナージ治療の有無

治療処置の内容

術者および介助者の治療経験、EUS-BD専門医の指導の有無

穿刺回数、穿刺胆管、穿刺胆管径、胆汁吸引の有無、瘻孔拡張方法、胆管穿刺後の処置器具交換回数、穿刺時の内視鏡スコープ形状、ガイドワイヤー引き戻し時工夫の有無、順行性ステント留置術施行の有無、ダブルガイドワイヤー留置の有無、チャネル内ステント展開の有無、手技施行時間

治療処置器具の内容

内視鏡スコープの種類、穿刺針径、穿刺針の種類、ガイドワイヤーの種類、拡張ダイレータの種類、拡張バルーンの種類、ステントの種類、ステント長および内径

治療経過

手技成功の有無、手技不成功の原因、臨床症状改善の有無、有害事象発生の有無および重症度、処置後の入院期間

(3)方法

胆道狭窄に対して超音波内視鏡下胆道ドレナージ術を施行した患者さんを内視鏡データベースおよび病歴管理データなどから確認し抽出します。対象となる患者さんの上記情報を電子カルテなどから確認し抽出します。治療の成功や合併症の予防に関係する要因を、統計学的解析を用いて明らかにします。

【個人情報の取扱い】

利用する情報からは、患者様を特定できる個人情報は削除します。また、研究成果は学会や学術雑誌で発表されることがありますが、その際も患者様の個人情報が公表されることはありません。

【ご自身の情報が利用されることを望まない場合】

臨床研究は医学の進歩に欠かせない学術活動ですが、患者様には、ご自身の診療情報等が利用されることを望まない場合、これを拒否する権利があります。その場合は、下記までご連絡ください。研究対象から除外させて頂きます。なお、研究協力を拒否された場合でも、診療上の不利益を被ることは一切ありません。

【問い合わせ先】

愛媛県立中央病院 消化器内科

- 住所

- 愛媛県松山市春日町83番地

- 責任医師

- 黒田 太良

- TEL

- 089-947-1111

- FAX

- 089-943-4136

- chuo-byoin@pref.ehime.lg.jp

奈良県立医科大学附属病院 消化器内科

- 住所

- 〒634-8522 奈良県橿原市四条町840

- 責任医師

- 北川 洸

- TEL

- 0744-22-3051

- FAX

- 0744-25-7657

- 3naika@naramed-u.ac.jp

膵癌による悪性胆道狭窄に対する術前ドレナージとしての 多孔性被覆型金属ステントの検討

当院では、以下の臨床研究を実施しています。この研究では、普段の診療で得られた情報を使用させていただくものです。この研究のために、新たに診察や検査などを行うことはありません。以下の情報を研究に用いられたくないとお考えの患者さんまたはご家族の方は、遠慮なくお申し出ください。お申し出いただいた患者さんの情報は使用いたしません。また、研究への参加にご協力いただけない場合でも、患者さんに不利益が生じることは一切ありません。

【1.対象となる患者さん】

2023年4月~2024年10月の間に当院で膵癌による悪性胆道狭窄に対し内視鏡を用いて胆管金属ステント留置術の治療を受けられた患者さん

【2.研究責任者】

奈良県立医科大学附属病院 消化器内科 浅田 翔平

【3.研究の目的と意義】

膵癌や胆管癌などの悪性腫瘍では、腫瘍の広がりによって胆管に閉塞が生じ、黄疸が出現することがあります。1980年頃から胃カメラの技術を応用し、内視鏡的に胆管に細い管(ステント)を挿入し、胆汁を腸管へと流す方法(内視鏡的ドレナージ)が行われるようになりました。当初はプラスチック製の細いステントを使用してこの方法は始まりましたが、1990年頃から金属製の胆管ステントの有用性が報告されるようになりました。金属製胆管ステントは、プラスチックステントと比較して太く丈夫であり、より長い期間を胆管炎や黄疸の再燃なく患者様に過ごしていただくことが出来るようになりました。さらに2000年頃からは、金属製ステントをポリウレタンなどの高分子化合物で覆ったカバー型金属ステントの有用性が多数報告されるようになり、全国の施設で広く使用されております。カバーで覆うことにより腫瘍でステントが詰まる現象を抑える事ができると考えられています。また、カバー型金属ステントは膵癌の手術を予定している患者様の手術前治療としての内視鏡的ドレナージの有効性も報告されています

。

一方で、カバーが胆嚢の胆管の繋ぎ目 (胆嚢管) や膵管の出口を塞いでしまい、胆嚢炎や膵炎を発症してしまうことがあります。さらに最近では抗がん剤治療などの進歩により、腫瘍が小さくなって胆管の狭窄が改善し、逆に滑ってステントが抜けてしまうというトラブルも起きやすくなってしまいます。

最近ではカバーに多数の小さな横穴を設けた側孔付きカバー型金属ステントも発売されています。横穴により胆嚢管や膵管の出口を塞ぐことを防ぎ、横穴にくい込むことにより、ステントが抜けるトラブルが少ないと言われています。しかし、この側孔付きカバー型金属ステントの、膵癌の手術を予定している患者様の手術前治療としての内視鏡的ドレナージの有効性、安全性については明らかになっていません。

今回、当科では胆管金属ステントを留置された患者様の、術後の経過を過去に遡って検討する事となりました。検討は、診療録(カルテ)の内容を調査して行われ、今回の研究のために新たに患者様に追加検査が行われる事は一切ございません。

対象は、2023年4月1日〜2024年10月31日の間に、当院で入院され膵癌による胆管狭窄に対して内視鏡を用いて側孔付きカバー型金属ステントを受けられた全ての患者様です。ステント詰まりにくさや偶発症 (膵炎・胆嚢炎やステントの逸脱) について調査します。留置後の経過は、2025年10月31日まで追跡して調査します。研究期間は2027年3月31日までです。

【4.研究の方法】

5.に示す情報を対象の患者さんのカルテから収集し、留置したステントが手術までに閉塞した割合や、胆嚢炎・膵炎・逸脱率などの有害事象の発生率、ステントを留置してから手術までに行われた抗がん剤・放射線治療などの治療、手術の際の術式、時間や出血量、手術に関連する合併症、入院日数、医療費などを算出します。

【5.使用する情報】

臨床所見(診断名、年齢、性別、身長、体重、既往歴、内服薬)、血液検査結果、CT画像、内視鏡処置(処置内容・処置に用いた道具・処置の成功の有無・処置に伴う有害事象、処置後のステント再閉塞の有無・再閉塞の治療内容)、ステント留置による化学療法・化学放射線治療への影響(治療の有無・治療内容・効果・完遂率)、ステント留置による手術への影響(手術までの期間・術式・手術時間・出血量・輸血の有無・手術に伴う合併症・合併症に対する治療内容・手術による死亡の有無・入院日数)、医療費(ステント留置、術前治療、手術、合併症治療)に関する情報

【6.情報の管理責任者】

奈良県立医科大学 学長

【7.研究期間】

研究機関長の実施許可日~2027年3月31日

【8.個人情報の取り扱い】

対象となる患者さんの個人情報は厳重に管理し、利用する情報等からはお名前や住所等、個人を特定できる情報は削除し、研究番号に置き換えて使用します。この研究で得られた成果を専門の学会や学術雑誌に発表する可能性があります。成果を発表する場合には、研究に参加していただいた方のプライバシーに配慮し、個人を特定できる情報が公表されることは一切ありません。この研究は奈良県立医科大学 医の倫理審査委員会の承認を受け学長の許可を得ています。 これらの研究において、ご自身の提供された試料等について問い合わせたい、 もしくは利用を拒否したいなどの場合には下記にご連絡ください。

【9.問い合わせ窓口】

奈良県立医科大学附属病院 消化器内科

- 住所

- 〒634-8522 奈良県橿原市四条町840

- 担当者

- 浅田 翔平

- TEL

- 0744-22-3051

- 3naika@naramed-u.ac.jp

切除不能悪性肝門部胆管閉塞に対する胆道ドレナージにおけるlifetime stent longevityの検討―多機関共同後ろ向き研究―

※lifetime stent longevityとは生涯でステントが維持できる期間のことです

【1.はじめに】

神戸大学医学部附属病院消化器内科および共同研究機関では、2020年1月1日~2024年3月31日のあいだに切除不能な悪性肝門部胆管閉塞に対して胆道ステント留置術を受けられた患者さんを対象に研究を実施しております。内容については下記のとおりとなっております。

尚、本研究についてご質問等ございましたら、最後に記載しております[問い合わせ窓口]までご連絡ください。

【2.研究概要とご協力頂く内容】

神戸大学医学部附属病院消化器内科では、切除不能な悪性肝門部胆管閉塞に対して初期にどのような胆道ステント留置術を行うことが生涯的に良い治療につながるかについて研究を行っています。

悪性肝門部胆管閉塞は肝門部胆管癌や胆嚢癌、肝細胞癌、消化器癌の肝転移などが原因となる疾患です。これまで悪性肝門部胆管閉塞に対しては胆道機能をより長く保つことができる金属ステントの方が、閉塞しやすいプラスチックステントよりも望ましい治療であるとされていました。一方、金属ステントには一度留置すると次に抜去することや追加、交換することがプラスチックステントよりも難しいというデメリットもあります。近年、切除不能な悪性肝門部胆道癌に対する化学療法が進歩し、長期間生存する患者さんが増えたことで、初期のステント効果だけではなくステント交換や追加なども含めた長期の生涯的な胆道機能維持が重要になってきました。しかし、初期に金属ステントを留置した場合と初期にプラスチックステントを留置した場合のどちらがその後の生涯で長く胆道機能を維持できるのかはまだ判っていません。今回このことを明らかにするために2020年1月1日~2024年3月31日のあいだに切除不能な悪性肝門部胆管閉塞に対して胆道ステント留置術を受けられた患者さんを対象として研究を実施することといたしました。

【3.研究期間】

本研究は、研究機関の長による研究実施許可日から2027年3月31日まで行う予定です。

【4.研究に用いる情報の項目及び使用開始予定日】

・患者背景:性別、年齢、ECOG- Performance status(日常生活の制限の程度の指標)、臨床診断、癌の病期、胆管閉塞の型、化学療法の有無と内容およびその効果、放射線治療の有無

・血液検査の結果:胆道機能の指標となるもの(ビリルビン)、癌の指標となるもの(CEA、CA19-9)

・ステント治療に関するもの:ステントの種類、本数、長さ、太さ、乳頭括約筋切開の有無、

ステント治療の成否、ステント機能不全の有無とそれまでの期間

胆管ドレナージ不能の有無とそれまでの期間

・手術移行の有無、生存期間

・胆管ドレナージに関連する医療費の指標となるもの:入院回数、入院期間、胆管ドレナージ処置種別回数、ステント種別使用本数

既存情報の利用又は提供を開始する予定日 2025年5月21日から行う予定です。

【5.研究機関】

本研究は以下の研究機関と責任者のもとで実施いたします。

[代表研究機関]

神戸大学医学部附属病院光学医療診療部(研究代表者:増田充弘、機関長の氏名:黒田 良祐)

[共同研究機関]

| ・近畿大学消化器内科 | 研究責任者 竹中完 |

| ・兵庫医科大学病院肝胆膵内科 | 研究責任者 塩見英之 |

| ・大阪医科薬科大学病院第二内科 | 研究責任者 小倉健 |

| ・和歌山県立医科大学附属病院消化器内科 | 研究責任者 糸永昌弘 |

| ・関西医科大学総合医療センター消化器肝臓内科 | 研究責任者 島谷昌明 |

| ・奈良県立医科大学附属病院消化器代謝内科 | 研究責任者 北川洸 |

| ・京都大学医学部附属病院消化器内科 | 研究責任者 松森友昭 |

| ・京都府立医科大学附属病院消化器内科 | 研究責任者 三宅隼人 |

| ・滋賀医科大学医学部附属病院消化器内科 | 研究責任者 稲富理 |

| ・大阪公立大学医学部附属病院消化器内科 | 研究責任者 丸山紘嗣 |

| ・三重大学医学部附属病院消化器内科 | 研究責任者 山田玲子 |

| ・大阪市立総合医療センター消化器内科 | 研究責任者 杉森聖司 |

| ・大阪赤十字病院消化器内科 | 研究責任者 淺田全範 |

| ・多根総合病院消化器内科 | 研究責任者 淺井哲 |

| ・京都第二赤十字病院消化器内科 | 研究責任者 萬代晃一朗 |

| ・和歌山労災病院消化器内科 | 研究責任者 江守智哉 |

| ・奈良県総合医療センター消化器内科 | 研究責任者 永松晋作 |

| ・兵庫県立がんセンター消化器内科 | 研究責任者 津村英隆 |

| ・兵庫県立はりま姫路総合医療センター消化器内科 | 研究責任者 藤垣誠治 |

| ・加古川中央市民病院消化器内科 | 研究責任者 平田祐一 |

| ・北播磨総合医療センター消化器内科 | 研究責任者 家本孝雄 |

自機関の機関の長の氏名 奈良県立医科大学 学長:細井裕司

【6.外部機関との情報の授受について】

カルテより4項に記載した項目を、メールにて代表研究機関である神戸大学医学部附属病院へ提供します。外国への情報の提供はありません。

【7.個人情報の管理方法】

プライバシーの保護に配慮するため、患者さんの情報は直ちに識別することがすることができないよう、対応表を作成して管理します。収集された情報や記録は、インターネットに接続していない外部記憶装置に記録し、神戸大学大学院医学研究科内科学講座消化器内科学分野/神戸大学医学部附属病院消化器内科の鍵のかかる保管庫に保管します。

【8.情報の保存・管理責任者】

本研究で使用する情報の保存・管理責任者は下記の通りです。

奈良県立医科大学附属病院 消化器内科 研究責任者:北川洸

【9.本研究にともなう利益と不利益について】

利益…データをご提供いただく事で生じる個人の利益は特にありません。

不利益…カルテからのデータ収集のみであるため、特にありません。

【10.本研究終了後の情報の取り扱いについて】

患者さんよりご提供いただきました情報は、研究期間中は神戸大学大学院医学研究科内科学講座消化器内科学分野/神戸大学医学部附属病院消化器内科において厳重に保管いたします。ご提供いただいた情報が今後の医学の発展に伴って、他の病気の診断や治療に新たな重要な情報をもたらす可能性があり、将来そのような研究に使用することがあるため、研究終了後も引き続き神戸大学大学院医学研究科内科学講座消化器内科学分野/神戸大学医学部附属病院消化器内科で厳重に保管させていただきます。(保管期間は最長で10年間です。)

なお、保存した情報を用いて新たな研究を行う際は、医学倫理委員会の承認を得た後、情報公開文書を作成し、以下のウェブサイトに公開する予定です。

・ホームページアドレス:https://www.hosp.kobe-u.ac.jp/soudan/research.html

ただし、患者さんやご遺族が本研究に関するデータ使用の取り止めをご希望された場合には、希望のご連絡があった時点で本研究に関わる情報は復元不可能な状態で破棄(データの削除、印刷物はシュレッダー等で処理)いたします。

【11.研究成果の公表について】

研究成果が学術目的のために論文や学会で公表されることがありますが、その場合には、患者さんを特定できる情報は利用しません。

【12.研究へのデータ使用の拒否(取り止め)について】

いつでも可能です。取り止めを希望されたからといって、何ら不利益を受けることはありませんので、データを本研究に用いられたくない場合には、下記の[問い合わせ窓口]までご連絡ください。取り止めを希望されたとき、それ以降、患者さんのデータを本研究に用いることはありません。しかしながら、取り止めを希望されたときにすでにデータがコード化されていたり、研究成果が論文などで公表されていた場合には、患者さんのデータを廃棄できない場合もあります。

【13.研究に関する利益相反について】

本研究に参画する研究者につきまして、開示すべき利益相反(COI※)関係にある企業・団体はありません。

※研究における、利益相反(COI(シーオーアイ):Conflict of Interest)とは「主に経済的な利害関係によって公正かつ適正な判断が歪められてしまうこと、または、歪められているのではないかと疑われかねない事態」を指します。具体的には、製薬企業や医療機器メーカーから研究者へ提供される謝金や研究費、株式、サービス、知的所有権等がこれに当たります。このような経済的活動が、研究の結果を特定の企業や個人にとって有利な方向に歪曲させる可能性を判断する必要があり、そのために利害関係を管理することが定められています。

【14.問い合わせ窓口】

本研究についてのご質問だけでなく、ご自身のデータが本研究に用いられているかどうかをお知りになりたい場合や、ご自身のデータの使用を望まれない場合など、本研究に関することは、どうぞ下記の窓口までお問い合わせ下さい。ご希望があれば、他の研究対象者の個人情報及び知的財産の保護に支障がない範囲内で、研究計画書及び関連資料を閲覧することが出来ますのでお申出下さい。

本研究の問い合わせ先/連絡先

(研究データ使用拒否の連絡も含む)

奈良県立医科大学附属病院 消化器内科

- 住所

- 〒634-8522 奈良県橿原市四条町840

- 担当者

- 北川 洸

- TEL

- 0744-22-3051

- FAX

- 0744-25-7657

- 3naika@naramed-u.ac.jp

- 受付時間

- 9:00~17:00(土日祝日はのぞく)

EUS-guided created routeを介した処置の安全性と危険因子

【研究期間】

研究機関の長の許可日 ~ 西暦 2026年12月31日

【研究代表者】

福岡大学病院 内視鏡部 講師 石田 祐介

【試料・情報の収集期間】

西暦 2012年01月01日 ~ 2024年12月31日

【研究対象者】

2012年1月から2024年12月の間に各共同研究施設において、超音波内視鏡ガイド下胆道ドレナージ術 (EUS-BD) 施行後12週以内にEUS-BD処置で形成されたルートを介した追加処置 (ステント交換や胆管結石除去術など) を施行された方。

【研究の意義と目的】

近年、超音波内視鏡下の胆道ドレナージ手技(EUS-BD)が広く行われるようになりました。EUS-BDは内視鏡とステントなどの処置具を用いて、胃や十二指腸などの消化管と胆管を吻合する処置です。処置後7-14日間で、この吻合(専門用語でendosonographically/ EUS-guided created route: ESCRと呼ばれます)は完成し、ステントの抜去や交換、胆管結石の除去治療などのESCRを介した処置が安全にできると言われています。しかし、これは、あくまで経験的に考えられている期間であり、患者さんによりESCRの完成に時間がかかり、未完成の状態で処置を行うと、腹膜炎などの合併症を来してしまうことがあります。これまでにESCR完成にかかる時間について検討した研究はなく、 ESCRができにくい原因についても不明なままです。そこで、今回はESCRを介した処置を行っている複数の病院施設と共同で、ESCRを介した処置の安全性について検討する研究を行うこととしました。カルテや処置の情報を収集し、前述の不明点が明らかになれば、今後同様の治療を受ける患者さまにとって有益な情報が得られるかもしれません。

本研究には過去のカルテ記載・検査所見・画像所見などを用いますが、この研究のために新たに情報や試料を取得することはありません。また研究にご同意頂けない場合にも、現在の診療に影響を与えることはありません。ご同意頂けない場合には、ご連絡頂くことで研究対象から除外致します。

【研究の方法】

2012年1月から2024年12月の間、当院、共同研究施設においてEUS-BDを施行され、その12週間以内にESCRを介した治療を受けた患者さん(20歳以上)を対象としています。カルテから情報の確認、解析を行います。

【研究に用いる試料・情報】

診療録、検査データ、画像データ

【試料・情報の提供先】

提供先の研究機関名:福岡大学医学部

提供先の研究責任者:消化器内科学講座 石田祐介

提供する試料・情報:カルテデータ

【試料・情報の提供元】

提供元の研究機関名:添付「研究実施体制一覧」を参照

提供元の研究機関の長:添付「研究実施体制一覧」を参照

研究責任者又は提供のみを行う者:添付「研究実施体制一覧」を参照 添付「研究実施体制一覧」を参照

取得の経緯:オプトアウトを行い、指定したカルテ情報を暗号化ファイルとし、福岡大学病院事務局へ郵送する

取得する試料・情報:下記調査・観察項目に記したカルテ情報

【情報管理責任者又は名称】

代表機関名:福岡大学病院

本学の管理責任者:奈良県立医科大学 学長

【研究のための試料・情報を利用する者】

本学:人を対象とする研究倫理審査委員会で承認され研究機関の長から許可された研究者

他施設:各施設の倫理委員会で承認され研究機関の長から許可された研究者

【個人情報の保護】

収集した情報は、匿名化(どのデータが誰のものか分からなくすること)した上で本研究に利用します。国が定めた倫理指針に則っ て、個人情報を厳重に保護し、研究結果の発表に際しても、個人が特定されない形で行います。

【研究協力の任意性と撤回の自由】

この研究へのご協力は、患者さんご自身の自由意思に基づくものです。この研究に参加を希望されない方(患者さん自身がすでに亡くなられている場合にはそのご家族)は下記の問い合わせ先へご連絡ください。患者さんの情報を本研究に利用しません。ただし、ご連絡を頂いた時点で、すでに研究結果が論文などで公表されていた場合には、情報を削除できないことがあります。不明な点やご心配なことがございましたら、ご遠慮なく下記の問い合わせ先までご連絡ください。この研究への情報の利用を断っても、診療上何ら支障はなく、不利益を被ることはありません。また、患者さんのご希望により、この研究に参加してくださった方々の個人情報および知的財産の保護や、この研究の独創性の確保に支障がない範囲で、この研究の計画書や研究の方法に関する資料をご覧いただくことができます。希望される方は下記の問い合わせ先までお申し出ください。

【試料・情報の利用または他の研究機関への提供の停止について】

患者さんまたはその代理人のご希望により、患者さんが識別される情報の利用または他の研究機関への提供を停止することができま す。情報の利用または提供の停止を希望される方は下記の問い合わせ先までお申し出ください。

【お問合せ先】

奈良県立医科学大学 消化器内科学

- 担当医師

- 北川 洸

- TEL

- 0744-22-3051

- 対応可能日

及び時間 - 平日9:00〜17:00

土日曜・祝日を除く

総胆管結石の治療戦略と予後に関する検討

当院では、以下の臨床研究を実施しています。この研究では、普段の診療で得られた情報を使用させていただくものです。この研究のために、新たに診察や検査などを行うことはありません。以下の情報を研究に用いられたくないとお考えの患者さんまたはご家族の方は、遠慮なくお申し出ください。お申し出いただいた患者さんの情報は使用いたしません。また、研究への参加にご協力いただけない場合でも、患者さんに不利益が生じることは一切ありません。

【1.対象となる患者さん】

2017年4月~2025年3月の間に当院で胆管空腸吻合部狭窄の治療を受けられた患者さん

【2.研究責任者】

奈良県立医科大学附属病院 消化器・代謝内科 北川 洸

【3.研究の目的と意義】

膵臓癌や胆管癌などの手術では、胆管を切除・切断する場合があります。胆管は、肝臓で作られた胆汁という消化液(タンパク質や脂質の消化・分解に関与しています)を十二指腸に流すためのパイプ状の臓器ですが、術後の胆汁の流れ道を確保するため、胆管と小腸を吻合する必要があります。これを胆管空腸吻合術といいますが、術後に時間が経ってから、この繋ぎ目(吻合部)が狭くなってしまうことがあります。これを吻合部狭窄と呼び、胆管炎や肝膿瘍(肝臓に膿がたまること)などを生じることがあり、生活の質著しく悪化してしまします。従来は、このような胆管空腸吻合部狭窄に対しては、皮膚を貫いて体の外から胆管にカテーテルを挿入して狭窄を拡張する処置や、外科的な再手術など、体に負担のかかる方法しかありませんでした。しかし、最近では内視鏡技術の発展により、内視鏡的に吻合部の狭窄を拡張したり、ステントを一時的に留置して胆汁の流れを確保する処置ができるようになりました(ERCPといいます)。しかし、通常のERCPと異なり、専用の長い小腸内視鏡を用いて処置を行う必要があり、難易度が高く、穿孔(腸に穴があいてしまうこと)など重篤な合併症の報告もあります。またせっかく治療がうまくいっても、術後にまた狭窄が再発してしまう患者さんもいらっしゃいます。今回、当院では胆管空腸吻合部狭窄に対する内視鏡治療の成績を検討することになりました。この研究は、カルテ情報を解析し、胆管空腸吻合部狭窄に対する内視鏡治療の成功率などの成績を明らかにすることを目的としています。この研究の成果は、より安全で再発の少ない効率的な内視鏡治療法の確立に繋がることが期待されます。

この研究で得られた成果を専門の学会や学術雑誌に発表する可能性があります。成果を発表する場合には、研究に参加していただいた方のプライバシーに配慮し、個人を特定できる情報が公表されることは一切ありません。この研究は奈良県立医科大学 医の倫理審査委員会の承認を受け学長の許可を得ています。 これらの研究において、ご自身の提供された試料等について問い合わせたい、 もしくは利用を拒否したいなどの場合には下記にご連絡ください。

【4.研究の方法】

5.に示す情報を対象の患者さんのカルテから収集し、総胆管結石症における内視鏡治療の内容や術後の経過を調査します。具体的には2017年4月から2025年3月までに当科で総胆管結石と診断され、内視鏡処置を施行された患者さんの臨床経過を診療記録より調査を行い、後ろ向きに検討させて頂くこととなりました。さらに術後の経過 (結石の再発率など) を2026年3月31まで追跡します。研究期間は2030年3月31日までです。

【5.使用する情報】

診療情報:

①臨床所見(年齢、性別、基礎疾患、ADL、併用薬剤の種類と用量、体温、脈拍、血圧、既往歴、術後再建腸管の術式、症状、胆管炎重症度)

②血液所見(初診時のWBC、RBC、AST、ALT、CRE、AMY、T-Bil、CEA、CA19-9、DUPAN2、検査後のAMY)

③画像検査所見(単純レントゲン、腹部超音波検査、CT、MRI、ERCP、超音波内視鏡)

④内視鏡治療内容(術者、使用カテーテル/乳頭処置具/結石除去具/ガイドワイヤー、乳頭処置内容、処置時間、結石除去成功率、胆管ステント留置の有無)

⑤内視鏡治療に伴う有害事象

⑥不成功例における対処法

⑦再燃率

⑧死亡率

【6.情報の管理責任者】

奈良県立医科大学 学長

【7.研究期間】

研究機関長の実施許可日~2030年3月31日

【8.個人情報の取り扱い】

対象となる患者さんの個人情報は厳重に管理し、利用する情報等からはお名前や住所等、個人を特定できる情報は削除し、研究番号に置き換えて使用します。また、研究成果を学会や学術誌等で公表する際も個人を特定する情報は公表しません。

【9.お問合せ先】

奈良県立医科大学附属病院 消化器・代謝内科

- 住所

- 〒634-8522 奈良県橿原市四条町840

- 担当医師

- 北川 洸

- TEL

- 0744-22-3051

- 3naika@naramed-u.ac.jp

総胆管結石の治療戦略と予後に関する検討

当院では、以下の臨床研究を実施しています。この研究では、普段の診療で得られた情報を使用させていただくものです。この研究のために、新たに診察や検査などを行うことはありません。以下の情報を研究に用いられたくないとお考えの患者さんまたはご家族の方は、遠慮なくお申し出ください。お申し出いただいた患者さんの情報は使用いたしません。また、研究への参加にご協力いただけない場合でも、患者さんに不利益が生じることは一切ありません。

【1. 対象となる患者さん】

2017年4月~2025年3月の間に当院で総胆管結石症の治療を受けられた患者さん

【2.研究責任者】

奈良県立医科大学附属病院 消化器・代謝内科 北川 洸

【3. 研究の目的と意義】

近年、総胆管結石に対する治療は、内視鏡的に行われることが主流となっています。内視鏡的な総胆管結石の治療は、総胆管の出口である十二指腸乳頭部を切開して広げたり、風船で膨らませて広げたりした後で、総胆管内の結石を様々な道具を用いて取り出します。このような工夫を組み合わせることで、ほとんどの患者さんは内視鏡的に結石を除去することが可能になっています。その一方で、結石の数、大きさによっては複数回の治療が必要になる場合や、その処置により出血や膵炎などの有害事象(副作用)が起こることがあります。また、一旦治療が終了しても、胆管結石が再発することもあります。より安全で確実、さらには再発が少ない総胆管結石の治療を行うために、多くの施設で、様々な工夫がなされています。今回、当科での総胆管結石の治療法と、治療成績、予後との関係を調査検討することになりました。

この研究は、カルテ情報を解析し、総胆管結石に対する内視鏡治療の成績を明らかにすることを目的としています。この研究の成果は、より安全で再発の少ない効率的な内視鏡治療法の確立に繋がることが期待されます。

この研究で得られた成果を専門の学会や学術雑誌に発表する可能性があります。成果を発表する場合には、研究に参加していただいた方のプライバシーに配慮し、個人を特定できる情報が公表されることは一切ありません。この研究は奈良県立医科大学 医の倫理審査委員会の承認を受け学長の許可を得ています。 これらの研究において、ご自身の提供された試料等について問い合わせたい、 もしくは利用を拒否したいなどの場合には下記にご連絡ください。

【4. 研究の方法】

5.に示す情報を対象の患者さんのカルテから収集し、総胆管結石症における内視鏡治療の内容や術後の経過を調査します。具体的には2017年4月から2025年3月までに当科で総胆管結石と診断され、内視鏡処置を施行された患者さんの臨床経過を診療記録より調査を行い、後ろ向きに検討させて頂くこととなりました。さらに術後の経過 (結石の再発率など) を2026年3月31まで追跡します。研究期間は2030年3月31日までです。

【5. 使用する情報】

診療情報:

①臨床所見(年齢、性別、基礎疾患、ADL、併用薬剤の種類と用量、体温、脈拍、血圧、既往歴、術後再建腸管の術式、症状、胆管炎重症度)

②血液所見(初診時のWBC、RBC、AST、ALT、CRE、AMY、T-Bil、CEA、CA19-9、DUPAN2、検査後のAMY)

③画像検査所見(単純レントゲン、腹部超音波検査、CT、MRI、ERCP、超音波内視鏡)

④内視鏡治療内容(術者、使用カテーテル/乳頭処置具/結石除去具/ガイドワイヤー、乳頭処置内容、処置時間、結石除去成功率、胆管ステント留置の有無)

⑤内視鏡治療に伴う有害事象

⑥結石再発率

【6. 情報の管理責任者】

奈良県立医科大学 学長

【7. 研究期間】

研究機関長の実施許可日~2030年3月31日

【8. 個人情報の取り扱い】

対象となる患者さんの個人情報は厳重に管理し、利用する情報等からはお名前や住所等、個人を特定できる情報は削除し、研究番号に置き換えて使用します。また、研究成果を学会や学術誌等で公表する際も個人を特定する情報は公表しません。

【9. お問合せ先】

奈良県立医科大学附属病院 消化器・代謝内科

- 住所

- 〒634-8522 奈良県橿原市四条町840

- 担当医師

- 北川 洸

- TEL

- 0744-22-3051

- 3naika@naramed-u.ac.jp

肝膿瘍に対する超音波内視鏡下ドレナージ術と経皮的肝膿瘍ドレナージ術の治療効果を比較する多機関後方視的研究

【対象】

2019年1月1日から2024年11月30日までの期間に肝膿瘍に対して、治療を受けられた患者さんの診療情報を研究に利用いたします。本学では、30例(共同研究機関全体で200例)を予定しています。

【研究期間】

研究実施許可日〜2028年12月1日

【試料・情報の利用目的及び利用方法】

利用目的:

肝膿瘍は、大きさが5cm以上の場合、敗血症や破裂を来す危険性が高くなるため、ドレナージ術(膿を体外へ出すこと)が必要となります。ドレナージには、体の外からエコーで肝膿瘍を描出し、針をさして、最終的にチューブを出す経皮的肝膿瘍ドレナージ術(Percutaneous transhepatic liver abscess drainage: PTAD)が、一般的に行われています。しかし、欠点として、チューブが体外にでるため(外瘻法)、自己抜去のリスクや、行動制限が生じる可能性があります。さらに、チューブ自体が細径であるため、膿瘍液がドロドロの場合は、治療効果が得られにくい可能性もあります。近年、超音波内視鏡(Endoscopic ultrasound: EUS)を用いた様々なドレナージ法が開発・報告されています。EUS下ドレナージ術は、対象臓器・病変と消化管とを吻合するドレナージ法(超音波瘻孔形成術)であり、経皮的ドレナージに比し、ドレナージチューブの自己抜去のリスクがないこと(内瘻法)が利点として挙げられ、かつ金属ステントを用いた場合は、大口径であるため、ドレナージ効果が高いことが期待されています。肝膿瘍に対するEUS下ドレナージ術(EUS-guided liver abscess drainage: EUS-AD)の報告も、いくつかなされていますが、部位によってはEUS-ADが困難とされてきました。しかし、近年、EUS手技の発展により、概ねどの部位の肝膿瘍に対してもEUS-ADが施行可能となってきています。以上の背景から、肝膿瘍に対するEUS下ドレナージとPTADとの治療成績を比較する後方視的研究を立案しました。

利用方法:

患者さんの診療情報を抽出し解析を行います。抽出した診療情報は、加工して個人を特定できないように対処したうえで取り扱います。研究結果は学会や学術誌で発表される予定です。各共同研究機関から主管機関である大阪医科薬科大学には、研究で利用する情報から個人を特定できる情報を削除した状態で提供されます。

利用又は提供の開始予定日:研究実施許可後

【利用し、又は提供する試料・情報の項目】

情報:検査データ、診療記録等

【利益相反について】

本学は、臨床研究を含む自らの研究成果について積極的に地域社会へ還元することで、社会から求められる研究拠点を目指しております。一方で、研究に関連して研究者が企業から経済的利益を得ている場合には、研究の成果が歪められる、または歪められているとの疑念を抱かれる可能性が出てきます。このような利益相反の状態を適切に管理し、研究の透明性、信頼性および専門性を確保していることを社会に適切に説明するため、この研究は、本学の利益相反マネジメント規程に則して、実施されております。当該マネジメントの結果、本研究に関して開示する事実がない旨をお伝えします。また共同研究機関においては、各機関の利益相反マネジメントポリシーに則して実施します。

【研究者名】

[研究責任(代表)者]

大阪医科薬科大学病院 消化器内視鏡センター 副センター長 小倉 健

[共同研究機関・研究責任者]

| 岡山大学病院光学医療診療部 | 講師 | 松本 和幸 |

| 多根総合病院消化器内科 | 副部長 | 竹下 宏太郎 |

| 大分大学医学部消化器内科学講座 | 病院特任助教 | 佐上 亮太 |

| 愛媛県立中央病院消化器内科 | 部長 | 黒田 太良 |

| 奈良県立医科大学消化器内科学講座 | 講師 | 北川 洸 |

| 京都第二赤十字病院消化器内科 | 副部長 | 萬代 晃一朗 |

| 和歌山県立医科大学第二内科 | 教授 | 北野 雅之 |

| 滋賀医科大学医学部附属病院消化器内科 | 准教授 | 稲富 理 |

| 九州大学病院肝臓膵臓胆道内科 | 講師 | 藤森 尚 |

| 神戸大学大学院医学研究科内科学講座消化器内科学分野 | 特命助教 | 松浦 敬憲 |

| 大分三愛メディカルセンター消化器病・内視鏡センター | 消化器病・内視鏡センター長 | 錦織 英史 |

| 和歌山ろうさい病院消化器内科 | 消化器内科 | 江守 智哉 |

| 岡波総合病院消化器内科 | 部長 | 今井 元 |

| 大阪公立大学大学院医学研究科消化器内科学 | 講師 | 丸山 紘嗣 |

| 大阪国際がんセンター肝胆膵内科 | 副部長 | 髙田 良司 |

| 兵庫医科大学病院消化器内科学 肝胆膵内科 | 准教授 | 塩見 英之 |

| 愛媛大学医学部附属病院第三内科 | 特任講師 | 小泉 光仁 |

| 近畿大学医学部消化器内科 | 特命准教授 | 竹中 完 |

| 関西医科大学附属病院内科学第三講座 | 准教授 | 池浦 司 |

| 関西医科大学総合医療センター消化器肝臓内科 | 教授 | 島谷 昌明 |

| 香川大学医学部消化器・神経内科学 | 講師 | 鎌田 英紀 |

| 京都大学医学部附属病院消化器内科 | 助教 | 松森 友昭 |

| 大阪赤十字病院消化器内科 | 副部長 | 淺田 全範 |

| 福岡大学医学部消化器内科学講座 | 講師 | 石田 祐介 |

【参加拒否の申し出について】

ご自身の診療情報を研究に利用させて頂くことに対する問い合わせ、参加拒否を申し出たい場合は、下記の連絡先までお願いいたします(対象者の代理人からの申し出も受付いたします)。参加拒否の申し出をされた場合は、研究の対象から削除し、研究利用をいたしません。しかしながら、研究結果が出た後の参加拒否の申し出については、研究の対象から削除することができかねますので、予めご了承ください。

【お問い合わせ先】

[主管研究機関]

大阪医科薬科大学病院 消化器内視鏡センター

- 住所

- 〒569-8686 大阪府高槻市大学町2番7号

- 担当者

- 小倉 健

- TEL

- 072-683-1221(代) 内線 56413

奈良県立医科大学附属病院 消化器・代謝内科

- 住所

- 〒634-8522 奈良県橿原市四条町840

- 担当医師

- 北川 洸

- TEL

- 0744-22-3051 内線 3415

提供責任者:松本 和幸 研究機関及び研究機関の長:岡山大学病院 前田 嘉信

提供責任者:竹下 宏太郎 研究機関及び研究機関の長:多根総合病院 小川 稔

提供責任者:佐上 亮太 研究機関及び研究機関の長:大分大学医学部 三股 浩光

提供責任者:黒田 太良 研究機関及び研究機関の長:愛媛県立中央病院 中西 徳彦

提供責任者:北川 洸 研究機関及び研究機関の長:奈良県立医科大学 細井 裕司

提供責任者:萬代 晃一朗 研究機関及び研究機関の長:京都第二赤十字病院 小林 裕

提供責任者:北野 雅之 研究機関及び研究機関の長:和歌山県立医科大学 西村 好晴

提供責任者:稲富 理 研究機関及び研究機関の長:滋賀医科大学医学部附属病院 田中 俊宏

提供責任者:藤森 尚 研究機関及び研究機関の長:九州大学病院 中村 雅史

提供責任者:松浦 敬憲 研究機関及び研究機関の長:神戸大学大学院医学研究科 村上 卓道

提供責任者:錦織 英史 研究機関及び研究機関の長:大分三愛メディカルセンター 中山 尚登

提供責任者:江守 智哉 研究機関及び研究機関の長:和歌山ろうさい病院 南條 輝志男

提供責任者:今井 元 研究機関及び研究機関の長:岡波総合病院 猪木 達

提供責任者:丸山 紘嗣 研究機関及び研究機関の長:大阪公立大学大学院医学研究科 中村 博亮

提供責任者:髙田 良司 研究機関及び研究機関の長:大阪国際がんセンター 松浦 成昭

提供責任者:塩見 英之 研究機関及び研究機関の長:兵庫医科大学病院 池内 浩基

提供責任者:小泉 光仁 研究機関及び研究機関の長:愛媛大学医学部附属病院 杉山 隆

提供責任者:竹中 完 研究機関及び研究機関の長:近畿大学医学部 東田 有智

提供責任者:池浦 司 研究機関及び研究機関の長:関西医科大学附属病院 松田 公志

提供責任者:島谷 昌明 研究機関及び研究機関の長:関西医科大学総合医療センター 杉浦 哲朗

提供責任者:鎌田 英紀 研究機関及び研究機関の長:香川大学医学部 門脇 則光

提供責任者:松森 友昭 研究機関及び研究機関の長:京都大学医学部附属病院 髙折 晃史

提供責任者:淺田 全範 研究機関及び研究機関の長:大阪赤十字病院 坂井 義治

提供責任者:石田 祐介 研究機関及び研究機関の長:福岡大学医学部 三浦 伸一郎

術前化学療法術前化学放射線療法を行った切除可能膵癌 、切除可能境界型膵癌の術前胆管ドレナージ術における金属ステントとプラスチックステントの有効性と安全性を比較する多施設共同後方視的コホート研究

膵癌で通院歴のある患者さんへ

当院では以下の臨床研究を実施しています。ここにご説明するのは診療情報や検査データ等を解析する「観察研究」という臨床研究で 和歌山県立医科大学倫理審査委員会の承認を得て行うものです。通

常の診療で得られた情報等を利用させて頂く研究ですので 対象となる患者さんに新たな検査や費用のご負担をお願いするものではありません。また対象となる方が特定できないよう個人情報の保護には十分な注意を払います。

この研究の対象に該当すると思われた方でご自身の診療情報等が利用されることを望まない場合やご質問がある場合は下記の問い合わせ先にご連絡ください。

【研究代表者】

和歌山県立医科大学内科学第二講座 教授 北野 雅之

【研究の目的】

膵癌が膵頭部にある場合しばしば胆管閉塞を伴います。本邦では術前の胆管閉塞症例に対して,手術までに胆汁の流れを改善させておくドレナージが多く行われています。

膵癌の手術前の胆管ドレナージ術において内視鏡的に胆管用プラスチックステントまたは金属ステント留置が有効であることが報告されています。近年、切除可能膵癌切除境界型膵癌では、術前に化

学療法もしくは化学放射線療法が行われることが多く、プラスチックステントと比較して胆管再閉塞が少ない金属ステントが選択されることが多くなっております。一方、術前に金属ステントを留置した症

例の方が、手術中の出血量が多いという報告も認められております。現在、術前の胆管ドレナージにおいて金属ステントとプラスチックステントの膵切除術における安全性を比較した大規模な研究はありません。本研究の目的は、術前化学療法もしくは術前化学放射線療法を起こった膵癌患者さんの術前の内

視鏡的胆管ドレナージ術における , プラスチックステント 留置と 金属ステント 留置の有用性 と安全性

について手術までの胆管再閉塞率や手術後合併症などの指標を用いて比較検討することです。

意義;胆管閉塞を伴う術前の膵癌症例の胆管ドレナージ術に対して金属ステントのプラスチックステントに対する優位性が明らかになれば、胆管閉塞を伴う膵癌の術前治療における適切な治療を選択する

うえで一助となります。

【研究の概要】

(1)対象となる患者さん

術前化学療法/術前化学放射線療法を必要とした胆道閉塞を伴う膵癌の患者さんで、2016年1月1日から2021年12月31日までの期間中に内視鏡的胆管ドレナー治療を受けた方

(2)研究期間

研究実施許可日~ 2026年12月31日まで

(3)試料・情報の利用又は提供を開始する予定日

当院の研究実施許可日

(4)利用させて頂く試料・情報

⚫この研究で利用させて頂くデータは年齢、性別、抗血栓薬、抗凝固薬の内服の有無、術前ステント留置時の乳頭の状態、術前の胆管ステント種類、ステントの太さ、術前胆管ステント留置時の内視鏡

的乳頭切開術の 施行の有無 術前の胆管ステント留置前の血清ビリルビン値 腫瘍径 膵癌の病期分類、術前化学療法の種類、術前放射線治療の有無、術前放射線治療の総グレイ数、ステント留置から手術までの胆管再閉塞の回数、ステント留置からステント再閉塞までの日数、ステント関連の有害事象の有無と種類、ステント留置からステント関連の有害事象が発症までの日数、手術施行の有無、

手術時の胆管ステントの変更の有無、術前化学療法/術前化学放射線療法の完遂の有無、ステント留置から手術までの日数、術前ステント留置を行ったが手術ができなかった理由、術式、静脈合併切除の有無、動脈合併切除の有無、手術に伴う有害事象、手術中の出血量、手術時間、手術から退院までの

日数、Evans分類(日本で用いられる膵癌の病理組織学的治療効果判定方法)、手術後の再発の有無、手術後の全生存期間

5)方法

術前化学療法/術前化学放射線療法を必要とした膵癌の胆道閉塞に対して胆管ステントを留置した症例を内視鏡データベースおよび病歴管理データから「膵癌」、「 金属ステント 」、「術前化学療法

術前放射線療法」、「プラスチックステント」、「胆道閉塞」などのキーワードを使用し患者を抽出する。抽出された患者の中を化学療法前に行った胆管ドレナージの際に留置した胆管ステントの

種類に基づき金属ステント群とプラスチックステント群に分ける。患者背景項目、胆管ドレナージ関連項目、術前化学療法関連項目、手術関連項目を抽出し、主評価項目、副次評価項目について金属ステント群とプラスチックステント群で統計解析を用いて比較検討を行う。

【外部への試料・情報の提供】

各機関で収集された 試料・情報は個人を直ちに特定できる情報を削除したうえでExcelデータにより和歌山県立医科大学に提供されます。

【研究の実施体制】

| 【共同研究機関】 | |

| 参加施設 | 研究責任者 |

| 1.大阪医科薬科大学病院消化器内視鏡センター | 小倉 健 |

| 2.大阪市立総合医療センター消化器内科 | 根引 浩子 |

| 3.大阪急性期・総合医療センター消化器内科 | 山井 琢陽 |

| 4.大阪赤十字病院消化器内科 | 辻本 彰子 |

| 5.関西医科大学附属病院消化器肝臓内科 | 池浦 司 |

| 6.京都大学医学部附属病院内視鏡部 | 宇座 徳充 |

| 7.京都府立医科大学消化器内科 | 土井 俊文 |

| 8.日本赤十字社和歌山医療センター消化器内科 | 上野山 義人 |

| 9.滋賀医科大学消化器内科 | 稲富 理 |

| 10.神戸大学大学院医学研究科消化器内科学分野 | 増田 充弘 |

| 11.近畿大学医学部消化器内科 | 竹中 完 |

| 12.和歌山労災病院消化器内科 | 深津 和弘 |

| 13.奈良県立医科大学消化器内科学 | 北川 洸 |

| 14.関西医科大学総合医療センター消化器肝臓内科 | 島谷 昌明 |

| 15.大阪公立大学医学部附属病院消化器内科 | 丸山 紘嗣 |

| 16.多根総合病院消化器内科 | 淺井 哲 |

| 17.兵庫医科大学消化器内科肝胆膵内科 | 塩見 英之 |

【個人情報の取扱い】

利用する情報からは、患者さんを特定できる個人情報は削除します。また、研究成果は学会や学術雑誌で発表されることがありますが、その際も患者さんの個人情報が公表されることはありません。

【ご自身の情報が利用されることを望まない場合】

臨床研究は医学の進歩に欠かせない学術活動です、患者さんには、ご自身の診療情報等が利用されることを望まない場合、これを拒否する権利があります。その場合は、下記までご連絡ください。研究対象から除外させて頂きます。但し、既にデータが解析され個人を特定できない場合など、研究の進 捗状況によっては削除できないことがありますので、ご了承ください。なお、研究協力を拒否された場合でも、診療上の不利益を被ることは一切ありません。

【資金源及び利益相反等について】

本研究に関連して開示すべき利益相反関係になる企業等はありません。

【お問い合わせ先】

[研究代表機関の問い合わせ先]

和歌山県立医科大学内科学第二講座

- 住所

- 和歌山市紀三井寺811-1

- 担当者

- 田村 崇

- TEL

- 073-447-2300

- FAX

- 073-445-3616

- ttakashi@wakayama-med.ac.jp

奈良県立医科大学附属病院 消化器・代謝内科

- 担当医師

- 北川 洸

- TEL

- 0744-22-3051(平日:9時00分~17時00分)

- FAX

- 0744-25-7657

- 3naika@naramed naramed-u.ac.jp

急性胆嚢炎に対する初回ドレナージ術の検証研究(多施設後ろ向き検討)

奈良県立医科大学消化器内科では、下記の期間に当院で急性胆嚢炎に対してドレナージ治療を施行させていただいた患者様の臨床データを用いた臨床研究を行います。皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。

当院では以下の臨床研究を実施する運びとなりました。この研究では当院を含めた全国27施設で行われ、急性胆嚢炎に対して行われる3種類の胆嚢ドレナージ治療(胆嚢内にチューブを留置して感染胆汁を排出する治療)の有用性を調査、比較検討します。通常診療範疇内で実際に行われたデータを後ろ向きに評価しますので、特に患者様が本研究のために、特別に新たに検査や処置を受けることは一切ありません。

このような研究は、厚生労働省・文部科学省の「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の規定により、研究内容の情報を公開することが必要とされております。該当される患者さんで、本研究への参加をご希望されない場合はお申し出ください。参加を拒否することで皆様に不利益が生じる事は決してありません。ただし、すでにデータが解析され、個人を特定できない場合は情報を削除できない場合がありますので、ご了承ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者さんに不利益が生じることはありません。この研究に関するご質問などがありましたら、主治医または「照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先」へご照会下さい。

【研究機関の名称】

近畿大学医学部(代表機関・研究責任者:竹中 完)

和歌山県立医科大学、神戸大学大学院医学研究科、兵庫医科大学、大阪医科薬科大学、大阪公立大学大学院医学研究科、関西医科大学附属病院、滋賀医科大学、奈良県立医科大学、香川大学医学部、愛媛大学大学院医学研究科、福岡大学医学部、九州大学病院、日本赤十字和歌山医療センター、日本赤十字社 大阪赤十字病院、大阪国際がんセンター、多根総合病院、済生会中津病院、京都第二赤十字病院 、兵庫県立淡路医療センター、岡波総合病院、愛媛県立中央病院、大分三愛メディカルセンター、公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院、和歌山労災病院 、別府医療センター、社会医療法人博寿会 山本病院(全27施設)

【研究の目的・意義】

急性胆嚢炎に対する第一選択治療は早期または緊急の外科的胆嚢摘出術になりますが、併存疾患や胆嚢炎の重症度により手術が困難、あるいは危険と考えられる場合には胆嚢ドレナージ治療(胆嚢内にチューブを留置して感染胆汁を排出する治療)が行われます。

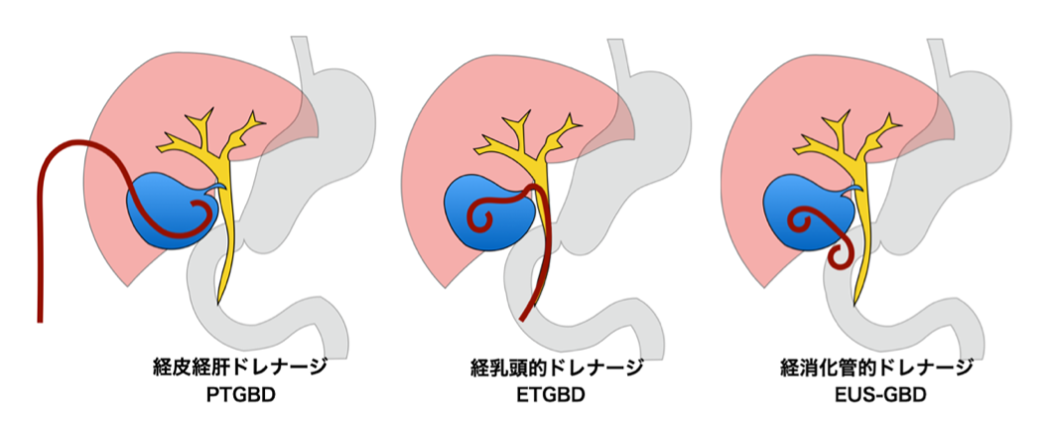

急性胆嚢炎に対するドレナージ治療には図に示すように以下の3つの方法があります。

経皮経肝胆嚢ドレナージ(percutaneous transhepatic gallbladder drainage:PTGBD)

腹部超音波装置を用いて体外から直接胆嚢に皮膚・肝臓を介してドレナージチューブを留置する方法

内視鏡的経乳頭的胆囊ドレナージ(endoscopic transpapillary gallbladder drainage:ETGBD)

内視鏡を用いて胆嚢がつながっている胆管の出口である乳頭を介して胆嚢にドレナージチューブを留置する方法

超音波内視鏡下胆囊ドレナージ術(endoscopic ultrasound-guided gallbladder drainage;EUS-GBD)

超音波内視鏡を用いて十二指腸から直接胆嚢にドレナージチューブを留置する方法

PTGBDは最も歴史がある手技でどの病院でも施行できる長所がありますが、手術を行わない症例では体から体外にドレナージチューブが出たまま経過観察することになり生活に支障がでることと、高齢の患者様や認知症のある患者様には自己抜去のリスクが存在します。

ETGBDは体外にドレナージチューブが出ることはなく生活に支障が出ないのですが、内視鏡的にまず胆管にガイドワイヤーを留置し、さらにそこから螺旋形状をしている胆嚢管を介して胆嚢内に留置をする必要があるため手技の難易度が高く、成功率がPTGBDに比較して低く、どの病院でもできないことが問題になります。

EUS-GBDは近年開発された手技ですがETGBDよりも技術的難易度が高く、現時点では急性胆嚢炎に対する第一選択のドレナージ法として確立した手技とは言えず、本邦における「急性胆管炎・胆囊炎診療ガイドライン2018(Tokyo guideline:TG18)」でも「手術リスクの高い急性胆嚢炎患者には標準的ドレナージ法としてPTGBDを推奨するが治療内視鏡のエキスパートのいる施設では経乳頭的あるいは超音波内視鏡下ドレナージを考慮してもよい」と推奨されています。

このように各ドレナージは手技そのものの難易度や、胆嚢炎改善後の臨床経過が異なりますが、どのドレナージ術が選択されるかは施設判断で決められているのが現状です。

これまでに、どのドレナージ術が最も患者様に貢献できるか、という臨床研究が行われてきましたが、単施設報告が多く、さらにEUS-GBDに至ってはEUS-GBDができる施設のみからの報告です。

本研究では急性胆嚢炎に対するドレナージ治療の有用性を、大学病院のみならず一般市中病院を含めた多施設研究グループで行われます。規模の違う施設からの多数データでの急性胆嚢炎に対する各種ドレナージ治療の成績、長期予後の解析が行われれば、より実臨床に基づいた有用な患者様への提言が可能になると考えております。

【方法】

期間:研究機関の長の実施許可日から3年間

利用又は提供を開始する予定日:研究機関の長の実施許可日(2024年4月30日)から

対象:2019年1月から2021年12月の期間に内科保存的治療対象となった急性胆嚢炎に対してドレナージ治療が実施された症例を対象として、下記の情報を通常診療で記載された診療録から収集させていただきます。

【収集する情報】

患者様の年齢、性別、既往歴、急性胆嚢炎時局所の臨床徴候・炎症所見・意識障害有無・呼吸機能障害有無・循環障害有無・腎機能障害有無・肝機能障害有無・血液凝固異常の有無

血液検査所見:血算,生化学(TP, albumin, ALT, AST, γ-GTP, ALP, T-Bil, D-Bil, BUN, Cr, Amylase, CRP),凝固機能(PT-INR)

各種画像検査:急性胆嚢炎の特徴的画像検査所見の有無

(超音波検査/CT検査/MRI検査の所見)

ドレナージ治療の処置内容:処置直後(14日以内)の偶発症、処置14日後の経過

【個人情報の管理】

本研究は本学から他施設への情報の提供や二次利用はありませんが、この研究に使用する情報を「研究分担施設」がエクセルファイルに入力し、パスワードロックした状態で、メールで提供を受けます。

情報収集の際には、患者さん個人を特定しうる情報(個人情報)は各施設で厳重に管理いたします。この研究の成果は、学会や医学雑誌などに発表する予定ですが、研究対象者となった方を特定できる個人情報は利用しません。 また、この研究は一括審査の対象施設は近畿大学医学部倫理委員会の承認を得ており、一括審査の対象でない施設は、自施設での倫理委員会の承認を得ておりますので、患者さんの権利が守られることが確認されています。

【情報の管理について責任を有するもの】

全体の情報の管理:近畿大学医学部

各分担施設の情報の管理:各分担施設

【研究計画の閲覧】

この研究について、研究計画や関係する資料、ご自身に関する情報をお知りになりたい場合は、他の研究対象者となった方の個人情報や研究全体に支障となる事項以外はお知らせすることができます。

【研究担当者および連絡先】

本研究は、近畿大学医学部消化器内科学教室と全国26施設との共同研究です。

研究組織は以下になります。

研究代表者

近畿大学医学部 消化器内科 特命准教授 竹中 完

研究分担施設

和歌山県立医科大学 第二内科 北野 雅之

神戸大学大学院医学研究科 内科学講座 消化器内科分野 増田 充弘

兵庫医科大学 消化器内科学 塩見 英之

大阪医科薬科大学 消化器内視鏡センター 小倉 健

大阪公立大学大学院医学研究科 消化器内科学 丸山 紘嗣

関西医科大学附属病院 消化器肝臓内科 池浦 司

滋賀医科大学 消化器内科 稲富 理

奈良県立医科大学 消化器内科学 北川洸

香川大学医学部 消化器・神経内科学 鎌田 英紀

愛媛大学大学院医学系研究科 消化器・内分泌・代謝内科学 小泉 光仁

福岡大学医学部 消化器内科学講座 石田 祐介

九州大学病院 肝臓・膵臓・胆道内科 藤森 尚

日本赤十字和歌山医療センター消化器内科 上野山 義人

日本赤十字社 大阪赤十字病院 消化器内科 淺田 全範

大阪国際がんセンター 肝胆膵内科 池澤 賢治

多根総合病院 消化器内科 竹下 宏太郎

済生会中津病院 消化器内科 古松 恵介

京都第二赤十字病院 消化器内科 萬代 晃一朗

兵庫県立淡路医療センター 消化器内科 峰 幸太朗

岡波総合病院 消化器内科 今井 元

愛媛県立中央病院 消化器内科 黒田 太良

大分三愛メディカルセンター 消化器内科 錦織 英史

公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 消化器内科 森田 敏広

和歌山労災病院 消化器内科 江守 智哉

別府医療センター 消化器内科 宮ヶ原 典

社会医療法人博寿会 山本病院 消化器内科 宮田 剛

【お問い合わせ先】

本研究に関するご質問等がありましたら下記の連絡先までお問い合わせ下さい。なおご自身が対象となるのかご不明な方は、対象となっているかお答え致しますのでお問い合わせ下さい。また、情報が当該研究に用いられることについて患者さんもしくは患者さんの代理人の方にご了承いただけない場合には研究対象としませんので、下記の連絡先までお申出ください。その場合でも患者さんに不利益が生じることはございません。

[照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先]

-研究代表者

近畿大学医学部消化器内科

- 住所

- 〒589-8511 大阪府大阪狭山市大野東377-2

- 特命准教授 竹中 完

- TEL

- 072-366-0221

- FAX

- 072-367-2880

奈良県立医科大学附属病院 消化器・代謝内科

- 担当医師

- 北川 洸

- TEL

- 0744-22-3051(平日:9時00分~17時00分)

自己免疫性膵炎、膵癌およびその他の癌に関する国際多機関共同研究 AiPPEAR: a multicentric study on Autoimmune Pancreatitis, Pancreatic and Extrapancreatic cAncerR

【研究の対象】

2005年1月~2023年8月までに自己免疫性膵炎と診断され、2023年8月までに当院に受診歴のある方

【研究期間】 2024年12月(研究実施許可日)~2025年9月

【試料・情報の利用及び提供を開始する予定日】

当院で試料・情報の利用を開始する予定日及び外部への提供を開始する予定日は以下の通りです。

利用開始予定日:2025年1月1日

提供開始予定日:2025年1月1日

【研究目的】

自己免疫性膵炎と診断された全患者における初発がんの発生率を明らかにすることです。診断後に発生した初発がんの標準化発生率比を、年齢および性別をマッチさせた一般集団の対照群と比較します。また、自己免疫性膵炎診断前12ヵ月以内のすべてのがん診断の有病率、がんの診断に関連する自己免疫性膵炎の特徴を検討します。

【研究方法】

ドイツゲッティンゲン大学の

Christoph Ammer Ammer-Herrmenau が研究代表者として実施する国

際的な多機関共同後ろ向きコホート研究です。日本からは 26の共同研究機関が参加予定で

あり、国内の参加施設の取りまとめを東北大学の正宗淳が研究代表者として行います。

2005 年 1月から 2023 年 8月までに 自己免疫性膵炎 と診断され、 2023 年8月までに研究参

加機関のいずれかに受診歴のある全患者を対象とします 。すべてのデータはRED Capデータベースに、仮名化の上、登録されます 。

【研究に用いる試料・情報の種類】

情報:診療録に記載されている生年月、病歴、治療歴、検査結果データ 等

【外部への試料・情報の提供】

試料・情報は、個人が特定できないよう氏名等を削除し、電子的配信によりドイツ、スロベニア、デンマーク、エストニアの研究グループに提供されます。対応表は、当院の研究責任者が保管・管理します。

情報を提供する研究者は、データ移転契約に基づいて個人情報を取扱います。

ドイツ、スロベニア、デンマーク、エストニアにおける個人情報保護に関する制度については個人情報保護委員会のWEBページをご覧ください。(URL:https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/kaiseihogohou/#gaikoku)

また、提供先の研究機関においては、OECDプライバシーガイドラインを全て遵守してあなたのデータを取り扱うことを確認しています。

【研究組織】

| 共同研究機関 | 所属部局 | 研究責任者 |

| 東北大学大学院医学系研究科 | 消化器病態学 | 正宗淳 |

| 滋賀医科大学 | 消化器内科 | 稲富理 |

| 慶応義塾大学医学部 | 消化器内科 | 岩崎栄典 |

| 岐阜大学医学部附属病院 | 第1内科 | 岩下拓司 |

| 奈良県立医科大学 | 消化器内科学講座 | 北川洸 |

| 横浜市立大学附属病院 | 肝胆膵消化器病学 内視鏡センター |

窪田賢輔 |

| 北海道大学大学院医学研究院 | 消化器内科学教室 | 桒谷将城 |

| 神戸大学大学院医学研究科 | 内科学講座 | 児玉裕三 |

| 京都大学 | 消化器内科 | 塩川雅広 |

| 福島県立医科大学医学部 | 消化器内科学講座 | 鈴木玲 |

| 金沢大学 | 消化器内科 | 鷹取元 |

| 東京大学医学部附属病院 | 消化器内科 | 高原楠昊 |

| 札幌医科大学医学部 | 消化器内科学講座 | 仲瀬裕志 |

| 藤田医科大学 | 消化器内科学講座 | 廣岡芳樹 |

| 名古屋市立大学大学大学院医学研究科 | 消化器・代謝内科学 | 堀寧 |

| 広島大学病院 | 消化器内科 | 岡志郎 |

| 関西医科大学附属病院 | 消化器肝臓内科 | 池浦司 |

| 信州大学医学部 | 内科学第二教室 | 中村晃 |

| 名古屋大学大学院医学系研究科 | 消化器内科学 | 石川卓哉 |

| 倉敷中央病院 | 消化器内科 | 上野真行 |

| 三重大学医学部附属病院 | 消化器肝臓内科 | 山田玲子 |

| 獨協医科大学病院 | 消化器内科 | 入澤篤志 |

| 鹿児島大学大学院医歯学総合研究科 | 疫学・予防医学 | 田ノ上史郎 |

| 新潟大学大学院医歯学総合研究科 | 消化器内科学分野 | 寺井崇ニ |

| 山口大学医学部 | 消化器内科学 | 高見太郎 |

| 高知大学医学部 | 消化器内科学 | 内田一茂 |

【利益相反(企業等との利害関係)について】

当院では、研究責任者のグループが公正性を保つことを目的に、情報公開文書において企業等との利害関係の開示を行っています。

使用する研究費は日本膵臓学会の研究費と厚生労働科学研究費補助金です。

外部との経済的な利益関係等によって、研究で必要とされる公正かつ適正な判断が損なわれる、または損なわれるのではないかと第三者から懸念が表明されかねない事態を「利益相反」と言います。

本研究は、研究責任者のグループにより公正に行われます。本研究の利害関係については、現在のところありません。今後生じた場合には、所属機関において利益相反の管理を受けたうえで研究を継続し、本研究の企業等との利害関係について公正性を保ちます。

この研究の結果により特許権等が生じた場合は、その帰属先は研究機関及び研究者等になります。あなたには帰属しません。

【個人情報の開示等に関する手続】

本学が保有する個人情報のうち、本人の情報について、開示、訂正及び利用停止を請求することができます。

保有個人情報とは、本学の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した個人情報です。

保有個人情報については、奈良県立医科大学消化器内科学講座医局が相談窓口となります。

※注意事項

以下に該当する場合には全部若しくは一部についてお応えできないことがあります。

①研究対象者等又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

②研究機関の研究業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

③法令に違反することとなる場合

【お問い合わせ先】

本研究に関するご質問等がありましたら下記の連絡先までお問い合わせください。 ご希望があれば、他の研究対象者の個人情報及び知的財産の保護に支障がない範囲内で、研究計画書及び関連資料を閲覧することが出来ますのでお申出ください。 また、試料・情報が当該研究に用いられることについて患者さんもしくは患者さんの代理人の方にご了承いただけない場合には研究対象としませんので、下記の連絡先までお申出ください。その場合でも患者さんに不利益が生じることはありません。

当院における照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先:奈良県立医科大学附属病院 消化器・代謝内科

- TEL

- 0744-22-3051(内線3415)

- 住所

- 奈良県橿原市四条町840

- E-mail

- 3naika@naramed-u.ac.jp

- 研究責任者

- 北川 洸

- 研究代表者

- 東北大学大学院医学系研究科消化器病態学 正宗淳

超音波内視鏡ガイド下胆道ドレナージ術における偶発症に関する多施設共同後ろ向き観察研究

奈良県立医科大学・消化器内科学講座では、以下の臨床研究を実施しています。ここにご案内するのは、過去の診療情報や検査データ等を振り返り解析する「後ろ向き観察研究」という臨床研究で、和歌山県立医科大学倫理審査委員会の承認を得て行うものです。すでに存在する情報を利用させて頂く研究ですので、対象となる患者さんに新たな検査や費用のご負担をお願いするものではありません。また、対象となる方が特定できないよう、個人情報の保護には十分な注意を払います。

この研究の対象に該当すると思われた方で、ご自身の診療情報等が利用されることを望まない場合やご質問がある場合は、下記の問い合わせ先にご連絡ください。

【研究責任者】

和歌山県立医科大学 内科学第二講座

教授 北野 雅之

【研究の目的】

超音波内視鏡下胆道ドレナージ術(endoscopic ultrasound-guided biliary drainage : EUS-BD)は近年非常に注目されている手技であり,ERCP (endoscopic retrograde cholangiopancreatography)を用いた経乳頭的胆道アプローチが困難な症例に施行されることが多いです。 2001年に初めて超音波内視鏡下穿刺吸引法を応用した胆道ドレナージ法として報告され, これまでに多くの有用性が示されています。 EUS-BDにおけるこれまでの報告をまとめた研究によると,手技成功率はおおむね90%以上の成績でありますが,偶発症発生率は14%~18%程度と報告されています。EUS-BDは高い臨床的有用性が得られる治療ですが,一定の確率で偶発症も報告されており,ひとたび偶発症が発生すれば重篤となる可能性があります。EUS-BDの主な偶発症としては胆汁漏,ステント逸脱,出血,穿孔,腹膜炎などが挙げられます。

これまでの報告では, EUS-BDにおける偶発症についての大規模な研究が少ないことから多施設共同でデータを集積することで悪性胆道狭窄に対するEUS-BD治療における偶発症の内容とその頻度について明らかにできると考えられます。 また偶発症発生に関わる危険因子についても明らかにすることができると考えられます。

超音波内視鏡下胆道ドレナージ術における偶発症の内容とその頻度を明らかにし, 偶発症発生に関わるリスク因子を解明することで, 効率的に偶発症を予防できる可能性があると考えられます。

【研究の概要】

(1)対象となる患者さん

2018年4月1日から2022年3月31日までに悪性胆道狭窄に対してEUS-BD治療を受けられた方。 EUS-BD手技の内容としてはEUS-HGS(EUS-guided hepaticogastrostomy)およびEUS-CDS(EUS-guided choledochoduodenostomy)を対象とします。

(2)研究期間

2024年8月5日~2025年6月30日

(3)利用させて頂く情報

この研究で利用させて頂くデータは以下のとおりです

<患者様の背景因子>

年齢, 性別, Performance Status, ASA physical status, 悪性腫瘍の種類, 病期進行度, 腹水の有無, 抗血栓薬・抗凝固薬内服の有無およびその内容, 胆管炎合併の有無, 治療後抗生剤投与の有無, 化学療法の有無,胆管閉塞部位

<治療手技関連因子>

超音波内視鏡下胆道ドレナージ術の種類, 使用穿刺針の種類および太さ, 胆道穿刺時における胆汁吸引の有無,使用ステントの種類・ステント長・ステントカバー有無,治療時間,手技成功有無,手技不成功時の代替治療有無およびその内容,拡張デバイスの有無、術者のEUS-BDの熟練度

<治療後の経過>

臨床的改善の有無,超音波内視鏡下胆道ドレナージ術に伴う偶発症(内容,重症度), 合併症の発症までの期間, 偶発症への対応,総入院日数,再発胆管閉塞(RBO)の有無・時期、再発胆管閉塞までの期間(TRBO)、生存期間

(4)方法

悪性胆道狭窄に対して超音波内視鏡下胆道ドレナージ術を施行した症例を内視鏡データベースおよび病歴管理データから「悪性胆道狭窄」,「超音波内視鏡下胆道ドレナージ」などのキーワードを使用し症例を抽出します。抽出された症例の中から, 超音波内視鏡下胆道ドレナージ術の手技成功の有無, および手技に伴う偶発症の患者背景因子, 手技関連因子などについて抽出します。

手技成功の有無, 各種偶発症の発症のリスク因子について, 統計学的解析を用いて明らかにします。

【研究の実施体制】

和歌山県立医科大学附属病院 第二内科 北野 雅之(研究責任者)

近畿大学医学部附属病院 消化器内科 竹中 完

大阪国際がんセンター 肝胆膵内科 池澤 賢治

関西医科大学医学部附属病院 消化器肝臓内科 池浦 司

九州大学医学部附属病院 病態制御内科学 藤森 尚

大阪医科薬科大学医学部附属病院 第二内科 小倉 健

大阪赤十字病院 消化器内科 淺田 全範

岡波総合病院 消化器内科 今井 元

岡山大学医学部附属病院 消化器肝臓内科 松本 和幸

関西医科大学総合医療センター 消化器肝臓内科 島谷 昌明

兵庫医科大学医学部附属病院 消化器内科学 肝胆膵内科 塩見 英之

大阪市立総合医療センター 消化器内科 根引 浩子

愛媛県立中央病院 消化器内科 黒田 太良

大分三愛メディカルセンター 消化器病・内視鏡センター 錦織 英史

南和歌山医療センター 消化器科 木下 真樹子

滋賀医科大学医学部附属病院 消化器内科 稲富 理

奈良県立医科大学附属病院 消化器内科学講座 北川 洸

香川大学医学部附属病院 消化器内科 鎌田 英紀

愛媛大学医学部附属病院 第三内科 小泉 光仁

鳥取大学医学部附属病院 第二内科 武田 洋平

多根総合病院 消化器内科 竹下 宏太郎

京都第二赤十字病院 消化器内科 萬代晃一朗

【個人情報の取扱い】

利用する情報からは、患者さんを特定できる個人情報は削除します。また、研究成果は学会や学術雑誌で発表されることがありますが、その際も患者さんの個人情報が公表されることはありません。

【ご自身の情報が利用されることを望まない場合】

臨床研究は医学の進歩に欠かせない学術活動ですが、患者さんには、ご自身の診療情報等が利用されることを望まない場合、これを拒否する権利があります。その場合は、下記までご連絡ください。研究対象から除外させて頂きます。なお、研究協力を拒否された場合でも、診療上の不利益を被ることは一切ありません。

【お問い合わせ先】

奈良県立医科大学附属病院 消化器・代謝内科

- TEL

- 0744-22-3051(内線3415)

- 担当医師

- 北川 洸(平日:9時00分~17時00分)

- E-mail

- 3naika@naramed-u.ac.jp

急性胆嚢炎に対する初回ドレナージ術の検証研究(多施設後ろ向き検討)

当院では以下の臨床研究を実施する運びとなりました。この研究では当院を含めた全国27施設で行われ、急性胆嚢炎に対して行われる3種類の胆嚢ドレナージ治療(胆嚢内にチューブを留置して感染胆汁を排出する治療)の有用性を調査、比較検討します。通常診療範疇内で実際に行われたデータを後ろ向きに評価しますので、特に患者様が本研究のために、特別に新たに検査や処置を受けることは一切ありません。

このような研究は、厚生労働省・文部科学省の「人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針」の規定により、研究内容の情報を公開することが必要とされております。該当される患者さんで、本研究への参加をご希望されない場合はお申し出ください。参加を拒否することで皆様に不利益が生じる事は決してありません。ただし、すでにデータが解析され、個人を特定できない場合は情報を削除できない場合がありますので、ご了承ください。この場合も診療など病院サービスにおいて患者さんに不利益が生じることはありません。この研究に関するご質問などがありましたら、主治医または「照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先」へご照会下さい。

【研究機関の名称】

近畿大学医学部(代表機関・研究責任者:竹中 完)

和歌山県立医科大学、神戸大学大学院医学研究科、兵庫医科大学、大阪医科薬科大学、大阪公立大学大学院医学研究科、関西医科大学附属病院、滋賀医科大学、奈良県立医科大学、香川大学医学部、愛媛大学大学院医学研究科、福岡大学医学部、九州大学病院、日本赤十字和歌山医療センター、日本赤十字社 大阪赤十字病院、大阪国際がんセンター、多根総合病院、済生会中津病院、京都第二赤十字病院 、兵庫県立淡路医療センター、岡波総合病院、愛媛県立中央病院、大分三愛メディカルセンター、公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院、和歌山労災病院 、別府医療センター、社会医療法人博寿会 山本病院(全27施設)

【研究の目的・意義】

急性胆嚢炎に対する第一選択治療は早期または緊急の外科的胆嚢摘出術になりますが、併存疾患や胆嚢炎の重症度により手術が困難、あるいは危険と考えられる場合には胆嚢ドレナージ治療(胆嚢内にチューブを留置して感染胆汁を排出する治療)が行われます。

急性胆嚢炎に対するドレナージ治療には図に示すように以下の3つの方法があります。

経皮経肝胆嚢ドレナージ(percutaneous transhepatic gallbladder drainage:PTGBD)

腹部超音波装置を用いて体外から直接胆嚢に皮膚・肝臓を介してドレナージチューブを留置する方法

内視鏡的経乳頭的胆囊ドレナージ(endoscopic transpapillary gallbladder drainage:ETGBD)

内視鏡を用いて胆嚢がつながっている胆管の出口である乳頭を介して胆嚢にドレナージチューブを留置する方法

超音波内視鏡下胆囊ドレナージ術(endoscopic ultrasound-guided gallbladder drainage;EUS-GBD)

超音波内視鏡を用いて十二指腸から直接胆嚢にドレナージチューブを留置する方法

PTGBDは最も歴史がある手技でどの病院でも施行できる長所がありますが、手術を行わない症例では体から体外にドレナージチューブが出たまま経過観察することになり生活に支障がでることと、高齢の患者様や認知症のある患者様には自己抜去のリスクが存在します。

ETGBDは体外にドレナージチューブが出ることはなく生活に支障が出ないのですが、内視鏡的にまず胆管にガイドワイヤーを留置し、さらにそこから螺旋形状をしている胆嚢管を介して胆嚢内に留置をする必要があるため手技の難易度が高く、成功率がPTGBDに比較して低く、どの病院でもできないことが問題になります。

EUS-GBDは近年開発された手技ですがETGBDよりも技術的難易度が高く、現時点では急性胆嚢炎に対する第一選択のドレナージ法として確立した手技とは言えず、本邦における「急性胆管炎・胆囊炎診療ガイドライン2018(Tokyo guideline:TG18)」でも「手術リスクの高い急性胆嚢炎患者には標準的ドレナージ法としてPTGBDを推奨するが治療内視鏡のエキスパートのいる施設では経乳頭的あるいは超音波内視鏡下ドレナージを考慮してもよい」と推奨されています。

このように各ドレナージは手技そのものの難易度や、胆嚢炎改善後の臨床経過が異なりますが、どのドレナージ術が選択されるかは施設判断で決められているのが現状です。

これまでに、どのドレナージ術が最も患者様に貢献できるか、という臨床研究が行われてきましたが、単施設報告が多く、さらにEUS-GBDに至ってはEUS-GBDができる施設のみからの報告です。

本研究では急性胆嚢炎に対するドレナージ治療の有用性を、大学病院のみならず一般市中病院を含めた多施設研究グループで行われます。規模の違う施設からの多数データでの急性胆嚢炎に対する各種ドレナージ治療の成績、長期予後の解析が行われれば、より実臨床に基づいた有用な患者様への提言が可能になると考えております。

【方法】

期間:研究機関の長の実施許可日から1年間

利用又は提供を開始する予定日:研究機関の長の実施許可日(2024年4月30日)から

対象:2019年1月から2021年12月の期間に内科保存的治療対象となった急性胆嚢炎に対してドレナージ治療が実施された症例を対象として、下記の情報を通常診療で記載された診療録から収集させていただきます。

【収集する情報】

患者様の年齢、性別、既往歴、急性胆嚢炎時局所の臨床徴候・炎症所見・意識障害有無・呼吸機能障害有無・循環障害有無・腎機能障害有無・肝機能障害有無・血液凝固異常の有無

血液検査所見:血算,生化学(TP, albumin, ALT, AST, γ-GTP, ALP, T-Bil, D-Bil, BUN, Cr, Amylase, CRP),凝固機能(PT-INR)

各種画像検査:急性胆嚢炎の特徴的画像検査所見の有無

(超音波検査/CT検査/MRI検査の所見)

ドレナージ治療の処置内容:処置直後(14日以内)の偶発症、処置14日後の経過

【個人情報の管理】

本研究は本学から他施設への情報の提供や二次利用はありませんが、この研究に使用する情報を「研究分担施設」がエクセルファイルに入力し、パスワードロックした状態で、メールで提供を受けます。

情報収集の際には、患者さん個人を特定しうる情報(個人情報)は各施設で厳重に管理いたします。この研究の成果は、学会や医学雑誌などに発表する予定ですが、研究対象者となった方を特定できる個人情報は利用しません。 また、この研究は一括審査の対象施設は近畿大学医学部倫理委員会の承認を得ており、一括審査の対象でない施設は、自施設での倫理委員会の承認を得ておりますので、患者さんの権利が守られることが確認されています。

【情報の管理について責任を有するもの】

全体の情報の管理:近畿大学医学部

各分担施設の情報の管理:各分担施設

【研究計画の閲覧】

この研究について、研究計画や関係する資料、ご自身に関する情報をお知りになりたい場合は、他の研究対象者となった方の個人情報や研究全体に支障となる事項以外はお知らせすることができます。

【研究担当者および連絡先】

本研究は、近畿大学医学部消化器内科学教室と全国26施設との共同研究です。

研究組織は以下になります。

研究代表者

近畿大学医学部 消化器内科 特命准教授 竹中 完

研究分担施設

和歌山県立医科大学 第二内科 北野 雅之

神戸大学大学院医学研究科 内科学講座 消化器内科分野 増田 充弘

兵庫医科大学 消化器内科学 塩見 英之

大阪医科薬科大学 消化器内視鏡センター 小倉 健

大阪公立大学大学院医学研究科 消化器内科学 丸山 紘嗣

関西医科大学附属病院 消化器肝臓内科 池浦 司

滋賀医科大学 消化器内科 稲富 理

奈良県立医科大学 消化器内科学 北川洸

香川大学医学部 消化器・神経内科学 鎌田 英紀

愛媛大学大学院医学系研究科 消化器・内分泌・代謝内科学 小泉 光仁

福岡大学医学部 消化器内科学講座 石田 祐介

九州大学病院 肝臓・膵臓・胆道内科 藤森 尚

日本赤十字和歌山医療センター消化器内科 上野山 義人

日本赤十字社 大阪赤十字病院 消化器内科 淺田 全範

大阪国際がんセンター 肝胆膵内科 池澤 賢治

多根総合病院 消化器内科 竹下 宏太郎

済生会中津病院 消化器内科 古松 恵介

京都第二赤十字病院 消化器内科 萬代 晃一朗

兵庫県立淡路医療センター 消化器内科 峰 幸太朗

岡波総合病院 消化器内科 今井 元

愛媛県立中央病院 消化器内科 黒田 太良

大分三愛メディカルセンター 消化器内科 錦織 英史

公益財団法人田附興風会 医学研究所北野病院 消化器内科 森田 敏広

和歌山労災病院 消化器内科 江守 智哉

別府医療センター 消化器内科 宮ヶ原 典

社会医療法人博寿会 山本病院 消化器内科 宮田 剛

【お問い合わせ先】

本研究に関するご質問等がありましたら下記の連絡先までお問い合わせ下さい。なおご自身が対象となるのかご不明な方は、対象となっているかお答え致しますのでお問い合わせ下さい。また、情報が当該研究に用いられることについて患者さんもしくは患者さんの代理人の方にご了承いただけない場合には研究対象としませんので、下記の連絡先までお申出ください。その場合でも患者さんに不利益が生じることはございません。

【照会先および研究への利用を拒否する場合の連絡先】

【研究代表者】

近畿大学医学部消化器内科

- TEL

- 072-366-0221

- FAX

- 072-367-2880

- 連絡担当者

- 特命准教授 竹中 完

【研究分担施設 担当者】

奈良県立医科大学附属病院 消化器・代謝内科

- TEL

- 0744-22-3051(内線3415)

- 連絡担当者

- 北川 洸(平日:9時00分~17時00分)

消化器内視鏡に関連する疾患、治療手技データベース構築(多機関共同 前向き観察研究)

この研究は、日本全国の消化器内視鏡検査・治療情報を登録し、集計・分析することで医療の質の向上に役立て、一般市民に最善の医療を提供することを目指す研究プロジェクトです。この研究の実施に先立ち、研究実施者は倫理審査委員会において医学的必要性、研究の倫理面、安全面、妥当性の観点から審査を受け承認を得ています。

研究期間は 2015年1月1日~2028年12月31日です。

【当院での研究対象者】

2015年1月より2026年12月31日までに奈良県立医科大学附属病院において内視鏡検査・治療を受けた方

【1. 情報の利用目的及び利用方法】

この研究は、日本消化器内視鏡学会内に設けられたJapan Endoscopy Database(JED) Project が主導となり企画された多機関共同研究です。現在、日本全国の消化器内視鏡検査および治療情報を登録し、集計・分析することで医療の質の向上に役立て、患者さんに最善の医療を提供することを目指しています。この様な内視鏡関連手技の全国規模の情報集積は初めてのこころみであり、患者側だけでなく、医療を提供する側にも大きな利益をもたらすものと考えています。

その為に、内視鏡部門システムから以下に記載する項目を抽出し、個人が特定できない状態で日本消化器内視鏡学会に提供され、学会本部に設置したサーバ内に格納しデータベースを構築し、各種分析が行われます。

日本消化器内視鏡学会では、この研究で集められたデータを分析することで以下のことを明らかにすることを目的にしています。

●内視鏡関連手技を行っている施設診療科の特徴

●医療水準の評価

●適正な消化器内視鏡専門医の配置、ならびに消化器内視鏡技師、看護師などのコメディカルの適正な配置

●早期癌登録に対する精確な情報収集

●内視鏡検査、治療を受けた方の予後

●内視鏡検査・治療の医療経済的な情報収集

●これから内視鏡関連手技を受ける方の死亡・合併症の危険性、など

この研究成果は学会発表、学術雑誌およびデータベースなどで公表します。

本研究に登録されたデータを利用して、上記に記載されていない解析等を行い、研究を実施する場合は、その都度日本消化器内視鏡学会の倫理委員会で科学性、倫理性、研究の意義、個人情報保護の観点から審査され可否が決定されます。

【2. 利用し、又は提供する情報の項目】

検査日、年齢、性別、ASA Grade、抗血栓薬(使用状況ならびに中止、置換の有無などの詳細)、喫煙歴ならびに喫煙の有無、飲酒歴および飲酒状況、悪性腫瘍家族歴、他臓器癌既往歴、ヘリコバクター・ピロリ感染状態、内視鏡検査の予定性、外来・入院、検査目的、治療目的、鎮痙剤使用状況、鎮静・鎮痛・麻酔に関する事項、内視鏡の挿入経路、使用スコープ情報、送気の種類、特殊観察法、観察範囲、手技開始・終了時間、手技中・手技後偶発症、30日以内の死亡の有無、実施医師名、副実施医師名、内視鏡看護師・技師名、腹部手術歴、生涯大腸内視鏡歴、造影範囲、挿管、胆管・膵管径、ERCP難度、胆管へのアプローチ方法、萎縮度など

【3. 情報の提供を行う機関の名称及びその長の氏名】

情報提供機関名称:奈良県立医科大学附属病院

情報提供機関の長:吉川公彦

【4.提供する情報の取得の方法】

電子媒体での出力を行う。氏名等単体で患者さんを特定できる情報はすべて削除し、オフライン収集・セキュリティ便の利用、SFTP(SSH File Transfer Protocol:インターネット回線を用いた、セキュリティレベルの高い転送技術)によるデータアップロード等データ提出施設の環境に応じた対応とする。

【5. 提供する情報を用いる研究に係る研究責任者(多機関共同研究にあっては、 研究代表者)の氏名及び当該者が所属する研究機関の名称】

研究統括責任者:日本消化器内視鏡学会Japan Endoscopy Database (JED) Project

委員長 田中 聖人

【6. 研究対象者等の求めに応じて、研究対象者が識別される情報の利用又は他の研究機関への提供を停止すること】

研究対象者となる方または代理の方で、本研究への情報の利用にご賛同頂けない場合は、情報の利用を停止することができます。停止を求められる場合には下記⑦にご連絡ください。また、未成年者の場合は、研究対象者の親権者又は未成年後見人が拒否できる機会を保障します。いずれの場合も利用に賛同頂けなくても、何ら不利益は生じません。

ただし、個人が特定できない状態に加工した後は、患者さんの特定が困難であるため研究データから削除が困難となります。個人が特定できない状態に加工するのは、検査・治療から概ね6ヵ月経過した段階で行います。その後の情報に関しては利用させていただきます。

【7. 6の研究対象者等の求めを受け付ける方法】

奈良県立医科大学附属病院 消化器・代謝内科

- TEL

- 0744-22-3051(内線3415)

- 連絡担当者

- 美登路 昭(既存情報の提供を行う者)

研究代表機関:

日本消化器内視鏡学会事務局・Japan Endoscopy Database(JED)Project 委員会

- TEL

- 03-3525-4670

免疫チェックポイント阻害薬によるirAE胆管炎の実態調査

本研究は、京都大学大学院医学研究科・医学部及び医学部附属病院 医の倫理委員会の審査を受け、研究機関の長の許可を得て実施するものです。

【1.研究の名称】

免疫チェックポイント阻害薬によるirAE胆管炎の実態調査

【2.対象者となる施設と責任者】

京都大学医学部附属病院 消化器内科 助教 塩川 雅広

近畿大学医学部附属病院 腫瘍内科 講師 川上 尚人

帝京大学医学部 内科学講座 教授 田中 篤

順天堂大学医学部附属順天堂医院 消化器内科 教授 伊佐山 浩通

福島県立医科大学附属病院 消化器内科 教授 大平 弘正

神戸大学医学部附属病院 消化器内科 教授 児玉 裕三

東京大学医学部附属病院 放射線科 准教授 渡谷 岳行

倉敷中央病院 病理診断科 主任部長 能登原 憲司

国立がん研究センター中央病院 肝胆膵内科 医長 肱岡 範

鳥取大学医学部 消化器腎臓内科学分野 助教 斧山 巧

旭川医科大学 内科学講座 病態代謝・消化器・血液腫瘍制御内科学分野 講師 澤田 康司

岩手医科大学医学部 内科学講座消化器内科分野 講師 春日井 聡

宮城県立がんセンター 消化器内科 診療科長 虻江 誠

秋田大学大学院医学系研究科 消化器内科学・神経内科学講座 助教 高橋 健一

筑波大学 医学医療系 消化器内科 病院助教 遠藤 壮登

群馬大学大学院医学系研究科 消化器・肝臓内科学 教授 浦岡 俊夫

埼玉医科大学総合医療センター 消化器・肝臓内科 教授 名越 澄子

深谷赤十字病院 消化器科 副部長 葛西 豊高

国立がん研究センター東病院 肝胆膵内科 科長 池田 公史

千葉県がんセンター 消化器内科 部長 傳田 忠道

慶應義塾大学病院 消化器内科 准教授 中本 伸宏

神奈川県立がんセンター 消化器内科(肝胆膵) 部長 上野 誠

新潟大学医学部医学科 総合診療学講座 特任教授 上村 顕也

長岡赤十字病院 消化器内科 部長 吉川 成一

福井県立病院 消化器内科 医長 内藤 慶英

信州大学医学部附属病院 内科学第二教室 教授 梅村 武司

岐阜県立多治見病院 消化器内科 部長 奥村 文浩

大垣市民病院 消化器内科 部長 豊田 秀徳

磐田市立総合病院 消化器内科 科長 瀧浪 将貴

静岡県立総合病院 肝胆膵内科 主任医長 川口 真矢

名古屋大学医学部附属病院 消化器内科 病院助教 伊藤 隆徳

藤田医科大学 消化器内科 主任教授 廣岡 芳樹

愛知がんセンター 消化器内科 部長 原 和生

京都府立医科大学大学院医学研究科 消化器内科学教室 助教 片岡 星太

大阪国際がんセンター 肝胆膵内科 主任部長 大川 和良

淀川キリスト教病院 消化器内科 副部長 藤田 光一

市民岸和田市民病院 腫瘍内科 医長 野長瀨 祥兼

兵庫医科大学 消化器内科学 肝胆膵内科 准教授 塩見 英之

姫路赤十字病院 内科 第一消化器科部長 髙谷 昌宏

奈良県立医科大学附属病院 中央内視鏡部 病院教授 美登路 昭

島根県立中央病院 臨床腫瘍科 部長 川上 耕史

岡山赤十字病院 消化器内科 医長 秋元 悠

川崎医科大学 放射線診断学教室 講師 神吉 昭彦

広島大学病院 消化器内科 講師 芹川 正浩

JA尾道総合病院 消化器内科 副院長 花田 敬士

山口大学医学部附属病院 肝疾患センター 助教 大野 高嗣

徳島市民病院内科 総括部長 岸 史子

九州大学病院 肝臓・膵臓・胆道内科 助教 藤森 尚

久留米大学病院 消化器内科 教授 岡部 義信

産業医科大学医学部 第三内科学 助教 大江 晋司

飯塚病院 肝臓内科 医師 桒野 哲史

佐賀大学医学部 肝臓・糖尿病・内分泌内科 講師 秋山 巧

佐賀県医療センター好生館 肝臓・胆のう・膵臓内科 部長 大座 紀子

鹿児島大学病院 消化器内科 助教 熊谷 公太郎

〔研究代表者〕

塩川 雅広(助教) 所属: 京都大学医学部附属病院消化器内科

住所:〒606-8507京都市左京区聖護院川原町54

TEL: 075-751-4319〔内線 4319〕

【3.研究の目的と意義】

〔研究目的〕

免疫チェックポイント阻害薬(Immune Checkpoint Inhibitor: ICI)による治療は、様々な癌腫において有効性が認められ標準治療となっていますが、その一方で副作用として過剰な自己免疫反応により免疫関連有害事象(immune-related Adverse Events: irAE)をきたすことが知られています。irAEは全身のあらゆる臓器に発症し、重篤な場合にはICIによる治療が中止となってしまうことから、irAEを早期発見し適切に治療介入をすることが重要と考えられています。また、一方でirAEの発症が良好な予後と相関するという報告もあり、irAEを正しくマネジメントすることでICIの治療成績の向上に繋がることが期待されています。近年、irAEの一型として胆管炎が報告されているものの、症例数は少なくその実態は不明です。厚労省の難治性疾患等政策研究事業「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」班では、これまで原発性硬化性胆管炎の症例集積を実施しており、鑑別診断、病態解析を実施してきました。そこで本研究ではこれまでの研究成果を踏まえながら、ICIによるirAE胆管炎の症例を集積して解析し、診断基準および治療方法を確立することを主目的とします。

〔研究意義〕

この研究によりirAE胆管炎の臨床学的特徴を明らかにすることで、ICIの安全使用や治療成績改善の一助となることが期待されます。

【4.対象】

2016年4月1日から2022年10月31日の間に、京都大学医学部附属病院消化器内科及び共同研究機関、研究協力機関合計54施設の研究対象施設にてICIを投与中または投与終了後1年以内に発症したirAE胆管炎の患者さんを対象とします。

【5.研究期間】

研究機関の長の実施許可日から5年間(2026年7月12日)

【6.試料・情報の利用目的・利用方法】

irAE胆管炎患者症例をお持ちの国内各施設に臨床情報(年齢、性別、治療薬剤、発症前後の血液検査、治療経過、転帰)の提供を依頼し、京都大学医学部附属病院に集めます。さらに画像所見(CD-R), 病理組織スライドを集積し、画像および病理組織像を評価と解析を行います。ま病理学的所見に関しては、倉敷中央病院病理診断科による評価を行います。

京都大学病院におけるデータ管理責任者:横出正隆

【7.利用または提供する試料・情報の項目】

検証項目は対象者の患者さんの診療情報(年齢、性別、治療薬剤、発症前後の血液検査成績(血算、血液像、TP、Alb、AST、ALT、ALP、T-Bil、D-Bil、 γGTP、AMY、BUN、Cre、HBs抗原、HBs抗体、HBc抗体、HBV-DNA、HCV抗体、抗ミトコンドリア抗体、抗平滑筋抗体、IgG4、抗核抗体)、治療経過、転帰)とします。その他、画像所見や病理学的所見の評価も行います。

【8.参加拒否】

参加拒否は自由であり、随時参加の撤回をすることが可能です。それにより不当な診療上の不利益を受けません。参加拒否を御希望される場合は試料・情報の利用を停止しますので下記に御連絡ください。

【9.研究資金について】

厚生労働省科学研究費(厚生労働科学研究費補助金(難治性疾患政策研究事業)「難治性の肝・胆道疾患に関する調査研究」班 研究代表者 帝京大学 田中 篤)および京都大学医学部附属病院での研究資金である胆膵分子生物学研究助成 (プロジェクト番号200040700065)で行います。本研究に関連する企業や団体からの資金援助は受けておらず、利益関係もありません。

利益相反については、京都大学利益相反ポリシー、京都大学利益相反マネジメント規程に従い、京都大学臨床研究利益相反審査委員会において適切に審査しています。

共同研究機関においても各機関の規程に従い審査されています。

奈良県立医科大学附属病院 中央内視鏡部

- TEL

- 0744-22-3051

- FAX

- 0744-24-7122

- 担当医師

- 美登路 昭

- 3naika@naramed-u.ac.jp

悪性胆道狭窄における最適な金属ステントの検討

【1.対象となる患者さん】

2017年4月~2024年3月の間に当院で悪性胆道狭窄に対し内視鏡を用いて胆管金属ステント留置術の治療を受けられた患者さん

【2. 研究責任者】

奈良県立医科大学附属病院 消化器内科 北川 洸

【3. 研究の目的と意義】

膵癌や胆管癌などの悪性腫瘍では、腫瘍の広がりによって胆管に閉塞が生じ、黄疸が出現することがあります。1980年頃から胃カメラの技術を応用し、内視鏡的に胆管に細い管(ステント)を挿入し、胆汁を腸管へと流す方法(内視鏡的ドレナージ)が行われるようになりました。当初はプラスチック製の細いステントを使用してこの方法は始まりましたが、1990年頃から金属製の胆管ステントの有用性が報告されるようになりました。金属製胆管ステントは、プラスチックステントと比較して太く丈夫であり、より長い期間を胆管炎や黄疸の再燃なく患者様に過ごしていただくことが出来るようになりました。さらに2000年頃からは、金属製ステントをポリウレタンなどの高分子化合物で覆ったカバー型金属ステントの有用性が多数報告されるようになり、全国の施設で広く使用されております。カバーで覆うことにより腫瘍でステントが詰まる現象を抑える事ができると考えられています。

一方で、カバーが胆嚢の胆管の繋ぎ目 (胆嚢管) や膵管の出口を塞いでしまい、胆嚢炎や膵炎を発症してしまうことがあります。さらに最近では抗がん剤治療などの進歩により、腫瘍が小さくなって胆管の狭窄が改善し、逆に滑ってステントが抜けてしまうというトラブルも起きやすくなってしまいます。そこで、最近ではカバー型ステントの両端部分のみカバーをなくした部分カバー型ステントや、カバーに多数の小さな横穴を設けた側孔付きカバー型金属ステントも発売されています。しかしながら、このようなたくさんの種類のステントを、どう使い分けるべきかという科学的な根拠は、現時点ではありません。

今回、当科では胆管金属ステントを留置された患者様の、術後の経過を過去に遡って検討する事となりました。検討は、診療録(カルテ)の内容を調査して行われ、今回の研究のために新たに患者様に追加検査が行われる事は一切ございません。

対象は、2017年4月1日〜2024年3月31日の間に、当院で入院され内視鏡を用いて胆管金属ステント留置術を受けられた全ての患者様です。カバー無しステント、カバー型ステント、部分カバー型ステント、側孔型カバー型ステントの成績を比較し、詰まりにくさや偶発症 (膵炎・胆嚢炎やステントの逸脱) にどのような影響を与えるかを調査します。留置後の経過は、2025年3月31日まで追跡して調査します。研究期間は2029年3月31日までです。

この研究で得られた成果を専門の学会や学術雑誌に発表する可能性があります。成果を発表する場合には、研究に参加していただいた方のプライバシーに配慮し、個人を特定できる情報が公表されることは一切ありません。この研究は奈良県立医科大学 医の倫理審査委員会の承認を受け学長の許可を得ています。 これらの研究において、ご自身の提供された試料等について問い合わせたい、 もしくは利用を拒否したいなどの場合には下記にご連絡ください。

【4. 研究の方法】

5.に示す情報を対象の患者さんのカルテから収集し、留置したステントが閉塞するまでの期間や、胆嚢炎・膵炎・逸脱率などの有害事象の発生率を算出します。ステントの種類の違いがこれらの成績に与える影響を検討します。

【5. 使用する情報】

診療情報:診断名・年齢・性別・既往歴、血液検査結果、CT画像、内視鏡処置内容、留置後の化学療法などの治療内容

【6. 情報の管理責任者】

奈良県立医科大学 学長

【7. 研究期間】

研究機関長の実施許可日~2029年3月31日

【8. 個人情報の取り扱い】

対象となる患者さんの個人情報は厳重に管理し、利用する情報等からはお名前や住所等、個人を特定できる情報は削除し、研究番号に置き換えて使用します。また、研究成果を学会や学術誌等で公表する際も個人を特定する情報は公表しません。

奈良県立医科大学附属病院 消化器・代謝内科

- TEL

- 0744-22-3051(内線3415)

- 3naika@naramed-u.ac.jp

- 研究責任者

- 北川 洸

当院における超音波内視鏡下瘻孔形成術の全数調査

【研究期間】

学長許可日から 2028年3月31日

【対象患者】

対象期間中に当院で超音波内視鏡下瘻孔形成術による治療を受けられた患者さん

【対象期間】

2019年4月1日 から 2024年3月31日

【使用する試料・情報等】

2019年4月1日から2024年3月31日までに当院において超音波内視鏡下瘻孔形成術による治療を受けた患者さんの,血液検査結果や画像検査報告書内容

【研究の概要】

悪性腫瘍や胆石によって胆汁の流れが悪くなった場合,何らかの方法で胆汁を排出する胆道ドレナージという治療法が必要となります.胆道ドレナージの方法としては,内視鏡を用いて十二指腸乳頭部から胆道へアプローチする内視鏡的逆行性胆管膵管造影検査(Endoscopic retrograde cholangiopancreatography:ERCP)が一般的ですが,様々な理由でERCPが難しい患者さんがいます.このようにERCPが難しい方に対しては,皮膚から胆道を穿刺,ドレナージする経皮的胆道ドレナージ(Percutaneous transhepatic cholangicaldrainage:PTBD)が代替治療として用いられてきました.しかし,PTBDはチューブが体外に出るため不快であること,自己抜去のリスクがあることなどから新たな代替手段として,消化管から胆道ドレナージを行うEUS-BD(Endoscopic ultrasound biliary drainage)が先進施設を中心に普及しています.しかし,EUS-BDは手技の難易度が高く,胆汁性腹膜炎,ステントの腹腔内迷入などの重篤な合併症の報告もあり,注意が必要です.当院でも最近,ERCPによる胆管膵管不成功例や十二指腸閉塞例,術後再建腸管例(胃や十二指腸の切除例)に対してEUS-BDを施行する機会が増えています.そのため,当院のEUS-BD施行例を観察期間内で全数調査し,どのような疾患に対してどのような処置が施行されているか当院でのEUS-BDの現状を明らかにすることで,今後の治療の成功率をあげることと合併症を下げるための対処法を検討します。

【倫理審査】

倫理審査委員会承認日 2024年4月8日

【研究計画書等の閲覧等】

研究計画書及び研究の方法に関する資料を他の研究対象者等の個人情報の保護等に支障がない範囲内で入手又は閲覧できます。ご希望される場合は、以下の問い合わせ先・相談窓口にご連絡ください。

【結果の公表】

学会や論文等で公表します。個人が特定されることはありません。

【個人情報の取扱い】

カルテIDや氏名などの個人情報を研究用IDに置きかえて使用するため、あなたの個人情報が外部へ漏れることはありません。カルテIDと研究IDの対応表は厳重に研究責任者において管理されます。

研究の成果は、学会や学術誌などで公表されますが、この場合も、個人が特定される情報が公開されることはありません。

奈良県立医科大学附属病院 消化器・代謝内科

- TEL

- 0744-22-3051(内線3415)

- FAX

- 0744-25-7657

- 研究責任者

担当者 - 北川 洸

1.研究課題名

悪性遠位胆管狭窄に対する術前胆道ドレナージにおける経皮経肝的胆道ドレナージ術(PTBD)と超音波内視鏡下ドレナージ(EUS-BD)の多施設共同後方視的比較試験

(臨床研究に関するお知らせ)

閉塞性黄疸を伴う悪性腫瘍で通院歴のある患者さんと家族さんへ

奈良県立医科大学消化器内科学では、以下の臨床研究を実施しています。ここにご説明するのは、診療情報や検査データ等を解析する「観察研究」という臨床研究で、和歌山県立医科大学倫理審査委員会の承認を得て行うものです。通常の診療で得られた情報等を利用させて頂く研究ですので、対象となる患者さんに新たな検査や費用のご負担をお願いするものではありません。また、対象となる方が特定できないよう、個人情報の保護には十分な注意を払います。

この研究の対象に該当すると思われた方で、ご自身の診療情報等が利用されることを望まない場合やご質問がある場合は、下記の問い合わせ先にご連絡ください。

2.研究代表者

和歌山県立医科大学内科学第二講座 教授 北野雅之

3.研究の目的

閉塞性黄疸を伴う悪性腫瘍の胆道ドレナージとして、経乳頭胆道ドレナージ(ERCP)が第一選択ですが、ERCPが不成功・不能であった場合は、PTBDが行われてきました。一方でEUS-BDは、1992年に初めて報告され、ERCPによる胆管ドレナージ術が不成功・不能である胆管閉塞例に有効なドレナージとされています。EUS-BDとPTBDの比較試験では手技成功率は同等ですが、臨床効果改善率および偶発症率・再治療率において、EUS-BDはPTBDと比較し、有意に優れていたと報告されています。また、EUS-BDは内瘻(ステントが全く体外に出ず体内で 留置されている状態)であるのに対し、PTBDは外瘻(ステントが全く体外で 留置されている状態)であり、生活の質(QOL)の観点からもEUS-BDは優れていると報告されています。このようにERCPが不成功・不能である胆管閉塞例に対して、PTBDではなくEUS-BDが第一選択となりつつありますが、術前ドレナージとしてのEUS-BDの有用性・安全性については報告がほとんどありません。術前ドレナージの場合、胆道ドレナージの有効性・安全性だけではなく、手術関連偶発症に対する影響も考慮する必要があります。そこで今回悪性遠位胆管狭窄の術前ドレナージとしてEUS-BDもしくはPTBDを行なった症例に対して、手術関連偶発症、胆道ドレナージ関連偶発症を後方視的に比較検討する事としました。

4.研究の概要

(1)対象となる患者さん

悪性遠位胆管狭窄に対し、術前胆道ドレナージを施行された患者さんで、2012年1月1日から2021年12月31日までの期間中に、膵頭十二指腸切除術を受けた方

(2)研究期間

研究実施許可日~2024年9月30日まで

(3)試料・情報の利用又は提供を開始する予定日

2012年1月~2021年12月までのデータを利用します。

(4)利用させて頂く試料・情報

この研究で利用させて頂くデータは、以下の通りです。

患者背景

年齢、BMI、性別、PS、癌腫、stage、ERCP不成功・不能の理由、T-bil値,術前治療の有無

ドレナージ関連

穿刺部位、穿刺胆管径、手技成功, 臨床改善, ステントの種類、EUS-BDの種類、PTBDの種類、治療回

数、入院日数、ドレナージ関連偶発症、再胆管閉塞率(RBO)、再胆管閉塞までの日数(TRBO)、再治療成

功の有無・治療方法、手術までの日数

手術関連

手術時間、術中出血量、手術関連偶発症、腹腔細胞診、R0率、術後入院日数、補助化学療法の有無、生存日数

(5)方法

主要評価項目

手術関連偶発症率について2群間でFisherの正確検定を用いて評価する。

副次評価項目

ドレナージ関連偶発症、臨床改善率、治療回数、入院日数、RBO、TRBO、再治療成功の有無・治療方法、手術までの日数、術中出血量、R0率、術後入院日数、補助化学療法の有無、生存日数について、2群間で、連続量のデータの検定に関してはMann-Whitney(マン・ホイットニー)のU検定を使用し、カテゴリカルデータの検定に関してはFisherの正確検定を用いて評価する。

5.外部への試料・情報の提供

各機関で収集された試料・情報は、個人を直ちに特定できる情報を削除したうえで、電子媒体により、和歌山県立医科大学に提供されます。

6.研究の実施体制

【共同研究機関】

滋賀医科大学 稲富理

京都第二赤十字病院 萬代晃一朗

大分大学 佐上亮太

大阪公立大学 丸山紘嗣

兵庫医科大学 塩見秀之

大阪市立総合医療センター 根引浩子

関西医科大学 池浦司

近畿大学 竹中完

奈良県立医科大学 北川洸

福岡大学 石田祐介

愛媛大学 今村良樹

大阪国際がんセンター 池澤賢治

大阪医科薬科大学 小倉健

神戸大学 増田充弘

7.個人情報の取扱い

利用する情報からは、患者さんを特定できる個人情報は削除します。また、研究成果は学会や学術雑誌で発表されることがありますが、その際も患者さんの個人情報が公表されることはありません。

8.ご自身の情報が利用されることを望まない場合

臨床研究は医学の進歩に欠かせない学術活動ですが、患者さんには、ご自身の診療情報等が利用されることを望まない場合、これを拒否する権利があります。その場合は、下記までご連絡ください。研究対象から除外させて頂きます。但し、既にデータが解析され個人を特定できない場合など、研究の進捗状況によっては削除できないことがありますので、ご了承ください。なお、研究協力を拒否された場合でも、診療上の不利益を被ることは一切ありません。

9.資金源及び利益相反等について

本研究に関連して開示すべき利益相反関係になる企業等はありません。

10.問い合わせ先

【研究代表機関の問い合わせ先】

和歌山県立医科大学内科学第二講座

- 住所

- 和歌山市紀三井寺811-1

- TEL

- 073-447-2300

- FAX

- 073-445-3616

- itonaga@wakayama-med.ac.jp

- 担当者

- 糸永 昌弘

【各機関の問い合わせ先】

奈良県立医科大学消化器内科学講座

- 住所

- 奈良県橿原市四条町840

- TEL

- 0744-22-3051

- FAX

- 0744-25-7657

- 3naika@naramed-u.ac.jp

- 担当者

- 北川 洸

早期膵癌のERCP診断における液状化検体細胞診の有用性

【研究期間】

学長許可日から 2027年3月31日

【対象患者】

対象期間中に膵臓の悪性腫瘍が疑われ、膵液細胞診目的にERCPを施行された全症例。

【対象期間】

2017年4月1日 から 2023年12月31日

【使用する試料・情報等】

①臨床所見(年齢、性別、身長、体重、既往歴)

②血液検査結果

③画像検査結果(膵臓のCT・MR・EUS所見)

④ERCP処置内容(術者、鎮静の内容、ガイドワイヤーの種類、造影カテーテルの種類、使用したENPDの種類・太さ・留置部位、膵液採取の回数、膵管擦過細胞診の回数、処置時間)

⑤処置が成功した割合

⑥有害事象が発生した割合

⑦細胞診の検体がうまく採取できた割合、良性か悪性かを正確に診断できた割合

【研究の概要】

膵臓の腫瘍を正確に調べる方法には大きく分けて二種類あります。一つは、ERCPという検査です。内視鏡を十二指腸まで挿入し、十二指腸の膵管の出口(乳頭部といいます)から膵管の中にカテーテルを挿入し、膵液を採取して癌細胞が混じっていないか顕微鏡の検査(細胞診といいます)を行う方法です。もう一つは、EUS-FNAという検査です。内視鏡の先端に超音波(エコー)装置が内蔵されており、胃や十二指腸から膵臓の腫瘍を超音波画面で確認します。腫瘍が確認できれば、そのまま専用の細い針を使って穿刺し、針の中に採取された腫瘍細胞を取り出して細胞診を行います。

EUS-FNAは、ERCPと比べると新しい処置ですが、ERCPによる細胞診よりもたくさんの細胞が採取でき、さらに診断率も90%以上であると報告されており、最近広く行われています。その一方で、小さな早期の膵臓腫瘍の場合は、EUSでうまく腫瘍が見えず、針を刺すが難しい場合もあり、やはりERCP検査が必要な場合もあります。

また、最近では液状化検体細胞診(LBC法)といって、回収した膵液を専用の保存液で処理し、腫瘍細胞のみを効率的に集めてに診断できる方法が、婦人科の子宮頸癌検診などで広く利用されています。

当院ではERCPの膵液細胞診の診断成績を向上させるため、このLBC法を用いてこれまで膵液検査を行なってきました。そこで今回、当院で膵臓の悪性腫瘍が疑われ、ERCPにより膵液細胞診を行なった患者さんのカルテを調査し、その成績を検討することになりました。この研究によって、LBC法による膵液細胞診の成績があきらかとなり、小さな早期の膵癌の診断率の向上に寄与するかもしれません。研究は全て、日常で行われた診療のカルテを調査するのみですので、患者さんに不利益や追加検査が生じる可能性は一切ございません。

【倫理審査】

倫理審査委員会承認日 2022年 6月24日

【研究計画書等の閲覧等】

研究計画書及び研究の方法に関する資料を他の研究対象者等の個人情報及び知的財産の保護等に支障がない範囲内で入手又は閲覧できます。

詳細な方法に関しては以下の問い合わせ先・相談窓口にご連絡ください。

【結果の公表】

学会や論文等で公表します。個人が特定されることはありません。

【個人情報の取扱い】

カルテIDや氏名などの個人情報を研究用IDに置きかえて使用するため、あなたの個人情報が外部へ漏れることはありません。カルテIDと研究IDの対応表は厳重に研究責任者において管理されます。

研究の成果は、学会や学術誌などで公表されますが、この場合も、個人が特定される情報が公開されることはありません。

本研究に関する連絡先

奈良県立医科大学消化器内科学講座

- TEL

- 0744-22-3051

- FAX

- 0744-25-7657

- 3naika@naramed-u.ac.jp

- 担当者

- 北川 洸

奈良県における専用プラスチックステントを用いた超音波内視鏡下肝管胃吻合術の導入成績

【研究期間】

学長許可日から2027年3月31日

【対象患者】

対象期間中に当院で超音波内視鏡下肝管胃吻合術(EUS-HGS)による治療を受けられた患者さん

【対象期間】

2018年1月1日 から 2023年12月31日

【使用する試料・情報等】

①臨床所見(年齢、性別、身長、体重、既往歴、原疾患、ERCPが困難な理由、消化管手術既往)

②血液検査所見(HGS直前、HGS翌日および1週間後のWBC、RBC、AST、ALT、CRE、T-Bil、CRP)

③画像検査所見 (HGS直前のCTのおける拡張胆管の評価、翌日CTにおける偶発症の評価)

④HGS処置内容(術者、使用した穿刺針の種類、スコープの種類、鎮静の内容、ガイドワイヤーの種類、造影カテーテルの種類、使用した瘻孔拡張器具、使用した専用プラスチックステントの長さ・径、穿刺部位、穿刺胆管径、術中の胆汁吸引の有無、順行性ステントの有無、処置時間)

⑤手技成功の有無

⑥有害事象発生の有無

⑦EUS-HGS後のステント閉塞の有無、再治療の内容

⑧生存された期間

【研究の概要】

肝臓で合成された胆汁は、胆管を通過して十二指腸に分泌されます。胆汁は黄色の液体で、脂肪や蛋白質の分解・吸収に関与している重要な消化液ですが、腫瘍や結石により胆汁の十二指腸への流れが滞ると、皮膚や目が黄色くなる黄疸や、腹痛や発熱などを伴う胆管炎を生じます(まとめて、胆道閉塞といいます)。

このような胆道閉塞に対し、内視鏡を用いて胆管に細いチューブ(ステント)を挿入し(ERCPといいます)、胆汁の流出を改善させる内視鏡的な胆道ドレナージという方法が1980年に最初に報告され、以後全世界で広く行われています。しかしながら、どんなに熟練した内視鏡医が行っても、ERCPの成功率は100%にはなりません。例えば、腫瘍で十二指腸が閉塞していると内視鏡を挿入すること自体が出来ません。あるいは、胃癌や十二指腸潰瘍で胃を切除して小腸を繋ぎ直している患者さん(術後再建腸管といいます)では、長い専用の内視鏡を用いても、十二指腸まで内視鏡が届かないこともあります。

このようなERCPが難しい患者さんには、体の表面から皮膚・肝臓を貫いて胆管に細いカテーテルを留置し、胆汁を体の外に組み上げる処置(経皮的ドレナージ; PTBD)が行われております。この方法は高い確率で黄疸や胆管炎を改善させることが出来る反面、しばらくお腹にチューブが刺さったままになるため、患者さんの苦痛が強いという欠点があります。一方、最近は超音波内視鏡を用いた新しいドレナージ方法が報告されています。超音波内視鏡とは、内視鏡の先端に超音波(エコー)の機械が装着されており、胃や十二指腸の外側にある膵臓や胆管などの臓器を観察することが出来ます。従来は、膵臓やリンパ節に針を刺して細胞を採取し、診断する検査(EUS-FNAといいます)を目的に広まってきた方法です。この技術を応用して、胃から肝臓の中の胆管を観察し、胃から胆管を目がけて針を刺し、そののちにステントを入れて胆汁を胃に流出させる、EUS-HGS(超音波内視鏡下肝管胃吻合術)という手技が最近広まってきました。

EUS-HGSは、PTBDと違って体の外にチューブが出ませんので、患者さんは非常に快適ですが、一方で内視鏡の技術が難しく、針を刺したところが出血したり、溜まっている胆汁が肝臓と胃の隙間に漏れて腹膜炎を起こしたりするなど、重い副作用が起きうることが報告されています。当院でも、十分なERCPやEUS-FNAの経験を持っている専門医が中心となり、2018年以後EUS-HGSを導入しています。一方で対象となる患者さんがもともと少ないため、まとまった成績を調査するのが難しいという側面もあります。

そこで、今回奈良県全体でのEUS-HGSの成功率や副作用等の治療成績を、天理よろづ相談所病院と奈良県総合医療センターとともに共同で調査させて頂くことになりました。これらの3施設では、ほとんど同時期に、かつ同じ専用のプラスチックステントを使用してEUS-HGSを開始しています。

検討は、診療録(カルテ)の内容を調査して行われるのみですので、今回の研究のために新たに患者様に追加検査が行われる事は一切ございません。

【倫理審査】

倫理審査委員会承認日 2022年 1月 7日

【研究計画書等の閲覧等】

研究計画書及び研究の方法に関する資料を他の研究対象者等の個人情報及び知的財産の保護等に支障がない範囲内で入手又は閲覧できます。

詳細な方法に関しては以下の問い合わせ先・相談窓口にご連絡ください。

【結果の公表】

学会や論文等で公表します。個人が特定されることはありません。

【個人情報の取扱い】

カルテIDや氏名などの個人情報を研究用IDに置きかえて使用するため、あなたの個人情報が外部へ漏れることはありません。カルテIDと研究IDの対応表は厳重に研究責任者において管理されます。

研究の成果は、学会や学術誌などで公表されますが、この場合も、個人が特定される情報が公開されることはありません。

【研究機関の名称】

奈良県立医科大学附属病院 消化器・代謝内科

【研究責任者】

北川 洸

【研究体制】

(代表研究機関)

奈良県立医科大学 消化器内科学講座

研究代表者:北川 洸

(研究参加施設と研究責任者)

天理よろづ相談所病院 南 竜城

奈良県総合医療センター 永松 晋作

奈良県立医科大学消化器内科学講座

- TEL

- 0744-22-3051

- FAX

- 0744-25-7657

- 3naika@naramed-u.ac.jp

- 担当者

- 北川 洸

胆石性膵炎に対する内視鏡治療の現状と課題

【研究期間】

学長許可日から2027年3月31日

【対象患者】

対象期間中に当院で胆石性膵炎に対し内視鏡治療を受けられた患者さん

【対象期間】

2007年4月1日 から 2023年12月31日

【使用する試料・情報等】

対象患者さんの身体所見、病歴、問診票、画像・内視鏡・病理・血液検査の各データ

【研究の概要】

膵液は膵臓から分泌される消化液であり、脂肪や蛋白質を分解する働きがあります。正常であれば、膵臓で合成された膵液は、膵管から十二指腸乳頭部を通過し、十二指腸へ分泌されます。一方、胆石性膵炎とは、胆石が十二指腸乳頭部に移動し、膵液の流出が妨げられることにより発症する膵炎です。早期に適切な治療が必要なおなかの救急の病気ですが、内視鏡を用いた治療の有用性が多数報告されています。早期に内視鏡検査を行い、結石を除去したり、あるいはドレナージといって胆管や膵管に細い管(カテーテルやステント)を挿入して流れを良くしたりする治療が行われています。しかしその一方で、早期に適切な内視鏡治療を行っても亡くなられる方も残念ながらおられます。

そこで、今回当院での胆石性膵炎の診断で内視鏡治療を受けられた患者さんを全例調査し、死亡率や死亡に影響を与える事柄などを調査させて頂くことになりました。

本研究によって、胆石性膵炎の重症化の予測や、適切な内視鏡処置のあり方が明らかになり、患者さんの生存率の向上に繋がる可能性があります。

【倫理審査】

倫理審査委員会承認日 2021年8月26日

【研究計画書等の閲覧等】

研究計画書及び研究の方法に関する資料を他の研究対象者等の個人情報及び知的財産の保護等に支障がない範囲内で入手又は閲覧できます。

詳細な方法に関しては以下の問い合わせ先・相談窓口にご連絡ください。

【結果の公表】

学会や論文等で公表します。個人が特定されることはありません。

【個人情報の取扱い】

カルテIDや氏名などの個人情報を研究用IDに置きかえて使用するため、あなたの個人情報が外部へ漏れることはありません。カルテIDと研究IDの対応表は厳重に研究責任者において管理されます。

研究の成果は、学会や学術誌などで公表されますが、この場合も、個人が特定される情報が公開されることはありません。

【研究機関の名称】

奈良県立医科大学附属病院 消化器内科

【研究責任者】

北川 洸

奈良県立医科大学消化器内科学講座

- TEL

- 0744-22-3051

- FAX

- 0744-22-4121

- 3naika@naramed-u.ac.jp

- 担当者

- 北川 洸

当科における切除不能膵癌に対する化学療法の治療成績と有害事象の検討

【研究期間】

研究実施許可日から2029年3月31日

【対象患者】

2010年1月1日から2027年3月31日までに当科において化学療法を

施行した切除不能膵癌の患者さん

【対象期間】

2010 年1月1日から2027年3月31日

【使用する試料・情報等】

症状経過・検査結果・画像検査報告書内容等

【研究の概要】

我が国での膵臓癌罹患者数・死亡者数ともに増加傾向の一途を辿っていますが、依然として生命予後の悪い癌種として知られています。根治には手術加療による切除が唯一の治療法でありますが、切除不能進行膵癌に対しては化学療法を中心とした集学的加療が行われているのが現状です。しかしながら、化学療法の治療成績も一次治療でさえ生存期間中央値が約10ヶ月という状況であり、様々な有害事象も認めらます。またどのような種類の抗癌剤をどのような患者さんに使い分けるかについても、明確な基準がありません。そのため、当科における切除不能膵癌に対して化学療法を施行した症例を対象期間内で全数調査を行い、治療成績と有害事象の検討を行います。そして、今後の化学療法施行の際に症例に応じた治療内容の最適化と予後改善を図り、また有害事象に対する対応の改善を図ります。

【倫理審査】

倫理審査委員会承認日 2025年4月22日

【研究計画書等の閲覧等】

研究計画書及び研究の方法に関する資料を他の研究対象者等の個人情報及び知的財産の保護等に支障がない範囲内で入手又は閲覧できます。

詳細な方法に関しては以下の問い合わせ先・相談窓口にご連絡ください。

【結果の公表】

学会や論文等で公表します。個人が特定されることはありません。

【個人情報の取扱い】